Was der Klang der Glocken erzählt

Ein Boot am Traunsee. Männer hören in die Stille hinein, dann ertönt vom Ufer her die neue Glocke der Pfarrkirche Altmünster. Langsam breitet sich ihr Klang über den See aus. Strahlend hell erreichen die Glockentöne die Menschen im Boot. Es ist wie Musik. Es ist Musik.

So ähnlich hat es Glockenreferent Siegfried Adlberger damals bei der Kollaudierung (Abnahme) der neuen Glocken im Jahr 2004 erlebt.

Noch jetzt leuchten seine Augen, wenn er davon erzählt, und bis heute setzt er sich für neue und historische Glocken sowie für Glockenanlagen in der Diözese Linz ein – und das seit 32 Jahren.

Kulturgut Glocke

Glocken sind wertvolle Kultur- und Klanggüter, die zur Identität unseres Landes gehören – und sie sind Musikinstrumente. „Wenn in Sandl das Trauermotiv in einem a-Moll-Akkord erklingt, dann hört man die Trauer“, beschreibt Adlberger den Klang der Glocken.

Sie als Musikinstrumente wieder mehr wahrzunehmen und zu schätzen, dafür setzt er sich ein. Und wer einmal einen Glockenturm bestiegen hat und ganz nah bei den Glocken war, wird dieses Klangerlebnis kaum vergessen.

Glocken haben einerseits eine liturgische Funktion: Sie läuten zu bestimmten Zeiten und Anlässen. Wenn am Gründonnerstag ab dem Gloria die Glocken still werden und wie das Sprichwort sagt „nach Rom fliegen“, hat das einen Grund: Aus Trauer über den Tod Christi schweigen die Glocken bis zum Gloria beim Auferstehungsgottesdienst. Den Jubel über die Auferstehung machen zuallererst die Glocken hörbar. Zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten erklingt das Vollgeläute.

Struktur des Alltags

Glocken haben früher den Alltag der Menschen strukturiert: Ohne Uhr am Handgelenk und ohne den Blick auf das Handy orientierte sich die bäuerlich geprägte Bevölkerung an der Läuteordnung ihrer Pfarrkirche.

Die Angelusglocke ertönte dreimal täglich: zu Sonnenaufgang, zu Mittag und bei Sonnenuntergang. War jemand gestorben, so läutete die Sterbeglocke, lag jemand in den letzten Zügen, dann ertönte die Zügenglocke, oft irrtümlich als Zinnglocke bezeichnet. Ob Menschen arbeiteten, ruhten, aßen, feierten, starben – die Glocke erzählt(e) es.

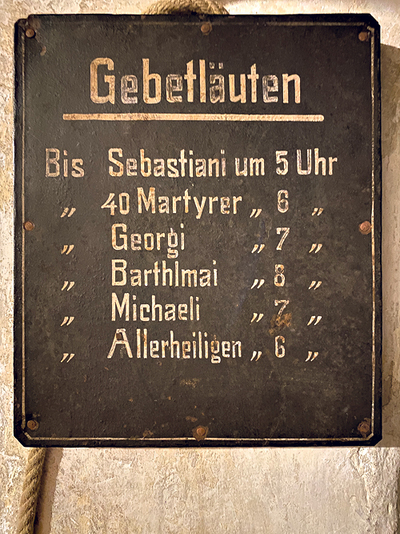

Eigene Läuteordnung

Jede Pfarrkirche hat ihre eigene Läuteordnung, abgestimmt auf die vorhandenen Glocken. Das Vollgeläute ertönt zudem bei besonderen Anlässen: etwa beim Hochfest des Kirchenpatrons, zur Erstkommunion oder Firmung. Wann welche Glocke ertönt, dieses Wissen scheint mehr und mehr verloren zu gehen. Der Mesner oder die Mesnerin sind heute die ersten Ansprechpartner:innen dafür.

Je mehr Glocken, umso größer die Möglichkeiten des Läutens: „Bei fünf Glocken gibt es bereits 31 verschiedene Möglichkeiten“, erklärt Adlberger. Wobei nicht immer alle Glocken zueinander passen. Eine sinnvolle Läuteordnung sollte daher mit einem Glockenmusiker erstellt werden, meint Adlberger.

Musikinstrument Glocke

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Geläute elektrifiziert worden, manuell zu bedienen sind nur noch wenige: etwa in Goldwörth oder in St. Georgen bei Grieskirchen. Trotzdem: Nur weil es technisch möglich ist, ist es nicht sinnvoll, mit einem Schalter alle Glocken auf einmal ein- oder auszuschalten, zumal die technischen Anlagen durch sanfte Verwendung ebenfalls mehr geschont werden.

Wichtig ist auch, wie und wie lange die Glocke geläutet wird. „Also nicht einfach alle Knöpfe auf einmal drücken – und im Normalfall mit der kleinsten Glocke beginnen“, rät Adlberger. Der Zeitabstand zwischen dem Zu- und Abschalten einzelner Glocken sollte mindestens sechs Sekunden betragen.

Und: nicht zu kurz, aber auch nicht zu lange läuten. „Eine große Glocke braucht länger, bis sie ihren Klang entfalten kann. Die Immaculata-Glocke im Mariendom benötigt ca. fünf Minuten, bis sie klingt!“, gibt der Glockenbeauftragte zu bedenken. Zu langes Läuten werde aber als störend erlebt: „Das wollen wir auf keinen Fall, wir verkünden ja die frohe Botschaft!“

Die Glocken fliegen nach Rom

Ab dem Gloria der Gründonnerstagsliturgie schweigen die Glocken (und die Orgeln) und fliegen nach Rom. Sie kehren erst zum Gloria in der Osternacht zurück. Analog zum Verhüllen von Kreuzen und Bildern, das als „Fasten der Augen“ gedeutet wird, meint der Verzicht auf den Klang von Glocken und Orgeln ein „Fasten der Ohren“.

Für die Menschen des Mittelalters war das Schweigen der Glocken auffällig, denn das Stundengeläut der Kirchen bestimmte ihren Tages- und Arbeitsablauf. Das knatternd-lärmende Geräusch der Ratschen aus Holz übernahm zu Mittag und zum Vesperläuten die Funktion der Glocken – bis heute.