Schatten rund um Bruckner

Anton Bruckner war ein Kind des 19. Jahrhunderts. Neben der sozialen war die nationale Frage eine bestimmende Thematik der zweiten Jahrhunderthälfte, gerade im Vielvölkerreich der Habsburgermonarchie. Während sich Ungarn, Tschechen und Südslawen emanzipierten, musste die deutschsprachige Bevölkerung Österreichs hinnehmen, dass sie nach der Niederlage bei Königgrätz (1866) von der Bildung des deutschen Kaiserreichs ausgeschlossen war. In dieser Situation wurde starker Deutschnationalismus salonfähig, nicht zuletzt im Kontext männlicher Geselligkeit.

Der „deutsche“ Bruckner

Bruckner hat für Männergesangsvereine Werke geschrieben. Ein Teil trägt, soweit es den Text betrifft, deutschnationalen Charakter. In der heutigen Aufführungspraxis ist davon nur die Kantate „Helgoland“ (1893) zu hören: Der frei erfundene Text von August Silberstein erzählt von einem durch göttliche Intervention vereitelten Angriff der Römer auf die Sachsen, die auf Helgoland leben. Das ist Unsinn, der vor dem Hintergrund der Seeschlacht bei Helgoland 1864 und der Übergabe der Insel von den Briten an das Deutsche Reich 1890 entstand. Musikalisch ist das Werk heute noch spannend, der Text wird toleriert.

Kaum mehr gesungen wird heute dagegen der „Germanenzug“ (1863/64), ebenfalls nach einem Gedicht von Silberstein. Darin besingt der fromme Katholik Bruckner germanische Gottheiten wie Odin und Freya. Martialisch heißt es: „Teutonias Söhne, mit freudigem Mut, / sie geben so gerne ihr Leben und Blut, / die Freiheit, die Heimat ja ewig bestehn, / die flüchtigen Güter, sie mögen vergehn!“

Besonders befremdlich ist heute das „Volkslied“ (1882): In ihm wird der „deutsche Stamm“ in Österreich besungen, der „auf die Ostmark einst gestellt“ wurde, um dem „Feind den Weg zu weisen“. Der neue Feind schleiche sich nun herbei, um zur „schimpflichsten der Taten“ zu verführen: „Das Deutschtum, unsres Wesens Kern, / das sollen wir verraten.“ Jedoch: „Das Blut, das unsere Scholle düngt, / ist nicht umsonst geflossen.“ Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg muss einem dieser Text von Josef Winter die Kehle zuschnüren.

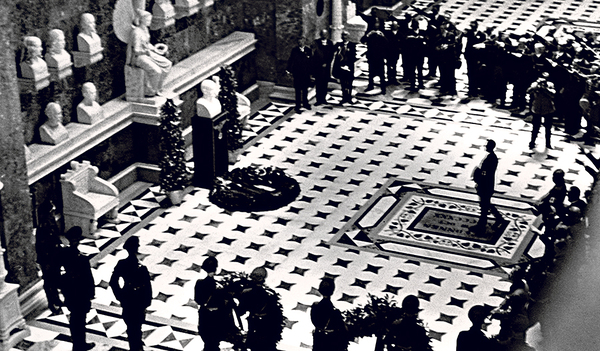

Und wie war das vor 1945? Anton Bruckner wurde von den Nationalsozialisten stark vereinnahmt. Es ist kein Zufall, dass diese im enteigneten Stift St. Florian ein Brucknerzentrum geplant hatten. 1937 wurde unter Anwesenheit von Hitler und Goebbels eine Brucknerbüste in die Gedenkstätte Walhalla bei Regensburg gestellt. Das Adagio aus Bruckners Siebter Symphonie folgte auf die verlogene Radiomeldung von Hitlers Tod.

Der oben beschriebenen Männerchöre konnten sich die Nazis aber nicht so einfach bedienen. Die Textdichter Silberstein und Winter waren, obwohl beide getaufte Protestanten, nach den Maßstäben der Nazis Juden, Winters Frau Josefine starb 1943 im Ghetto Theresienstadt. Silberstein und Winter mögen sich zu Lebzeiten noch so sehr als Deutsche in Österreich empfunden haben: Ihre Texte waren für die NS-„Rasseantisemiten“ tabu, ein neuer Text eines „arischen“ Dichters zum „Germanenzug“ setzte sich nicht durch.

Antisemitismus im 19. Jahrhundert

Bei jeder Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts ist die Frage von Belang, wie sie auf die antisemitischen Zeitströmungen reagiert hat. Bruckners Idol Richard Wagner war ebenso Antisemit wie sein autorisierter Biograf August Göllerich. Doch gerade da werden die Angaben widersprüchlich. In der Biografie von Göllerich und Max Auer wird behauptet, Bruckner habe eine Abneigung gegen Juden aus religiösen Gründen gehabt. Einen jüdischen Schüler seiner Harmonieklasse soll er gefragt haben: „Liabs Kinderl, glaubst du denn wirkli, dass der Messias noch nicht auf der Erde war?“

Ebenfalls laut Göllerich/Auer vermied Bruckner das Wort „Jude“ und sprach von „den Herren Israeliten“, was der Musikwissenschaftler Constantin Floros aber als Zeichen von Bruckners religiöser Toleranz deutet. Göllerich und Auer behaupten jedoch, an Gustav Mahler habe Bruckner „der Jude“ gestört. Doch verwunderlich: An anderer Stelle in derselben Biografie wird berichtet, Bruckner habe Mahler sehr geschätzt.

Der Komponist und Pianist Robert Fischhof war Schüler Bruckners. In seinen Lebenserinnerungen erzählt er, er habe Bruckner darauf angesprochen, ob er Antisemit sei. Bruckner habe geantwortet, er sei frommer Katholik und der Heiland habe verkündigt, man solle den Nächsten lieben wie sich selbst. Er stellte Fischhof nach dessen Bericht eine schriftliche Bestätigung aus: „Ich, Anton Bruckner, erkläre ohne Rücksicht, dass ich niemals Antisemit war und niemals Antisemit sein werde.“ Fischhof gibt an, zum Zeitpunkt der Abfassung seines Buches „Begegnungen auf meinem Lebensweg“ (1916) das Dokument noch besessen zu haben.

Dazu kommt, dass der langjährige ehrenamtliche Privatsekretär und Schüler Bruckners Friedrich Eckstein Jude war. Bruckner hatte jüdische Schüler. Mit Studenten setzte er die Anmietung eines Harmoniums vom jüdischen Klavierhändler Bernhard Kohn durch, welche die Direktion des Konservatoriums zunächst verweigert hatte. Zudem berichten Göllerich und Auer davon, dass Bruckner die Idee gehabt habe, „eine typisch polnische Jüdin“ (Zitat von Göllerich und Auer) zu heiraten. Sie müssen nur eine Seite weiter einräumen, dass der Komponist einem Musikkritiker gegenüber dagegen protestiert habe, als Antisemit hingestellt zu werden. Insgesamt zeigt sich, dass es in Bruckners Umfeld Antisemitismus gab, er selbst aber weitgehend immun dagegen gewesen zu sein scheint.

Die Affäre St. Anna

Schwierig, aber anders gelagert ist der Umgang mit der „Affäre St. Anna“: Anton Bruckner unterrichtete einige Jahre Orgelspiel an der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt St. Anna in Wien. Als er im Herbst 1871 aus London, wo er mit Erfolg als Organist aufgetreten war, nach Österreich zurückkehrte, wurde er mit der Nachricht konfrontiert, dass er sich an der Bildungsanstalt einer Disziplinaruntersuchung stellen müsse und er fürs Erste auch nicht unterrichten dürfe.

Was genau geschehen ist, darüber gehen die Angaben auseinander. Laut einer Version habe er eine Schülerin „lieber Schatz“ genannt, was die nebensitzende Kollegin eifersüchtig gemacht habe, weswegen es zur Anzeige kam. Bruckner-Biograf Max Auer verstieg sich dazu, die angeblich eifersüchtige junge Dame sei eine „‚feinere‘ Kandidatin aus jüdischer Familie“ gewesen – was sich jedoch als unbelegte antisemitische Ausfälligkeit Auers herausgestellt hat.

Bruckner selbst schreibt in einem Brief, es werde behauptet, er habe eine Schülerin im Zorn „Urschl“ genannt, andere aber bevorzugt. Es schwingt auch mit, Bruckner habe 15- bis 19-jährigen Schülerinnen „den Hof“ gemacht. Bruckner, der zeitlebens jungen Frauen Heiratsanträge machte, betonte in mehreren Briefen diesbezüglich jedenfalls sein reines Gewissen. Schulintern war die Sache bald erledigt. Bruckner lehrte weiter, wollte aber künftig nur männliche angehende Lehrer unterrichten.

Die Sache hätte also glimpflich ausgehen können, hätten nicht Zeitungen davon Wind bekommen. Deren „Skandal“ hatte teilweise eine andere Richtung: Demnach wäre im Nationalitätenkampf der Donaumonarchie der „deutsche“ Professor Bruckner in Gefahr gewesen, infolge einer Intrige durch einen „tschechischen“ Musiker ersetzt zu werden. Und als ob das nicht schon gereicht hätte, veröffentlichte eine „Die Bombe“ benannte Wochenzeitung einen satirischen Text: Darin berichtet eine fiktive, der Theaterhalbwelt entstammende Dame ihrer Freundin von der Affäre und würzt die Erzählung mit doppeldeutigen Anspielungen. All das griff Bruckners schwaches Nervensystem an.

Letztlich hinterlässt die Episode mehr Fragen als Antworten, soweit es die faktische Grundlage betrifft. Auf atmosphärischer Ebene gibt sie Einblick, wie ein weitgehend unpolitischer Mann in den Nationalitätenstreit verwickelt wurde und wie er sich in gesellschaftlichen Fragen mitunter selbst im Wege stand.

Alle Beiträge der Serie auf:

www.kirchenzeitung.at/brucknerjahr