Christian Landl ist Diakon und Seelsorger in den Pfarrgemeinden Schörfling, Weyregg und Steinbach am Attersee.

Gedenken an den Bauernkrieg im Jahr 1626

Das Blutgericht am Haushamerfeld im Jahr 1625 – beschönigend „Frankenburger Würfelspiel“ genannt – war jener Funke, der im gesamten heutigen Oberösterreich einen Flächenbrand auslöste: den Bauernkrieg des Jahres 1626. Zum 400-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr 2026 führten der Evangelische Pressedienst und die katholische Presseagentur kathpress Medienvertreter:innen zu zentralen Erinnerungsstätten des Bauernkriegs.

Die Forderungen und die anfänglichen Erfolge der Aufständischen sind ebenso wie das Niedermetzeln vieler tausender Bauern durch die bayerischen Besatzungstruppen Ereignisse, die zur Identität des Landes Oberösterreich gehören. Im Gedenkjahr 2026 werden Politik, Gesellschaft und Kirchen in einer Vielzahl von Veranstaltungen die Bedeutung des Bauernkriegs bedenken. Eine besondere Rolle in diesem Erinnern kommt dabei der evangelischen Kirche zu. Denn die Erhebung der Bewohner:innen des damals protestantischen Oberösterreichs gegen das Aufzwingen des katholischen Glaubens durch die Obrigkeit und die folgenden Zwangsbekehrungen und Vertreibungen führten zur Auslöschung des protestantischen Glaubenslebens im Land – bis Ende des 18. Jahrhunderts.

Aufstand für den Glauben

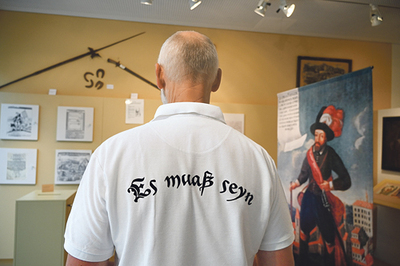

Ein eindrücklicher Ort der Erinnerung an den Bauernkrieg ist das Stefan-Fadinger-Museum in St. Agatha. Die Schauräume stellen Stefan Fadinger, den aus der Gemeinde stammenden Anführer der Bauern, in den Mittelpunkt, geben aber ebenso einen Einblick in die prekäre soziale Situation der Bauern und die Kämpfe des gesamten Jahres 1626, an dessen Ende schließlich rund 40.000 getötete Bauern zu beklagen waren. Bereits im Winter 1525 trafen die Bauern Vorbereitungen zum Aufstand, der zur Einnahme von Städten wie Steyr, Wels und Vöcklabruck führte. Bei der Belagerung von Linz begann sich das Blatt zu wenden. Dort verlor Stefan Fadinger am 5. Juli 1626 das Leben. Die folgenden Kämpfe waren Rückzugsgefechte. „Zentrales Thema des Bauernkriegs war die Gegenreformation“, betont Alois Ferihumer, der Obmann des Stefan-Fadinger-Museums, und verweist auf ein Flugblatt, das zwölf Forderungen der Bauern zusammenfasst.

Es beginnt mit der Feststellung: „Wir Bauern wollen nichts, als was wir auf Grund des Evangeliums verlangen können. (…) Wir wollen nicht Gewalt und Aufruhr, denn wir wissen wohl, dass das Evangelium die Religion der Liebe und des Friedens predigt.“ Konkret verlangen die Bauern, dass sie ihre Pfarrer frei wählen dürfen, die ihnen das Evangelium klar verständlich predigen. Da sie als Gläubige von Christus erlöst seien, seien sie freie Menschen, denen Würde zukomme. Daher dürften sich die Abgaben an die Obrigkeit nur in jenem Rahmen bewegen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, lautet eine weitere Forderung. Ferihumer macht darauf aufmerksam, dass die Botschaft des Museums sich gegen jeden Krieg wendet: „Bei einem Krieg gibt es keinen Gewinner.“

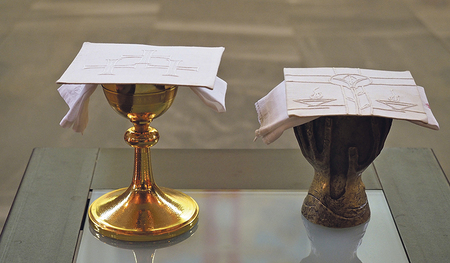

Bauernkrieg und Ökumene

Die Pressereise führte weiter zum Schloss Parz bei Grieskirchen, das gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein geistiges Zentrum des Protestantismus in Oberösterreich war. Fresken an der Außenfassade des Schlosses, die mit biblischen Darstellungen provozieren wollten, geben ein Zeugnis davon. „Die Bauernkriege gehören zu unserer Geschichte, und das bleibt in dieser Tragik auch so“, sagte dort Gerold Lehner, Superintendent der Evangelischen Kirche OÖ. Am 18. April 2026 werde es im Stift Kremsmünster – ebenfalls einer Stätte des Bauernkriegs – einen Studientag geben, kündigte Lehner an. Wichtig ist für ihn aber: „Das Gedenkjahr ist für die Kirchen Anlass, der Gesellschaft zu sagen, dass diese Welt nicht ihr gehört und dass sie für die Welt in Verantwortung stehen muss.“ Für Bischof Manfred Scheuer braucht es im Blick auf die Bauernkriege von katholischer Seite das Eingeständnis von Schuld, auch wenn die Politik sich damals der Kirche bedient hat. Ökumene heißt für ihn nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern 2026 wird es auch um das besondere evangelische Profil gehen: „Ökumene darf auch Identität zeigen.“

Weitere Stationen auf dem Weg des Bauernkriegsgedenkens waren das Würfelspielhaus in Frankenburg, das Bauernkriegsdenkmal am Haushamerfeld, wo Adam Graf von Herberstorff als Vertreter des Landesherren sein brutal-zynisches „Würfelspiel“ veranstaltet hat, und das Grabdenkmal von Herberstorff in der Pfarrkirche Altmünster. Dann machte die Pressefahrt am Bauernhügel in Pinsdorf und beim Bauernkriegsdenkmal im Emlinger Holz bei Eferding halt, wo bei einer der letzten Schlachten im November 1626 an die 3.000 Bauer getötet wurden. Im Evangelischen Museum Rutzenmoos wird sich 2026 eine Sonderausstellung den Frauen im Bauernkrieg widmen. Zur Bedeutung des kommenden Bauernkriegsgedenkens sagte Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich: „Es geht nicht um evangelische Vereinsgeschichte, sondern um die Tatsache, dass die Evangelische Kirche und die evangelischen Christ:innen Bestandteil dieses Landes sind.“ Das Gedenken ist zutiefst mit der Anerkennung der Geschichte dieses Landes und der evangelischen Identität verbunden.

Jetzt die

Jetzt die