BRIEF_KASTEN

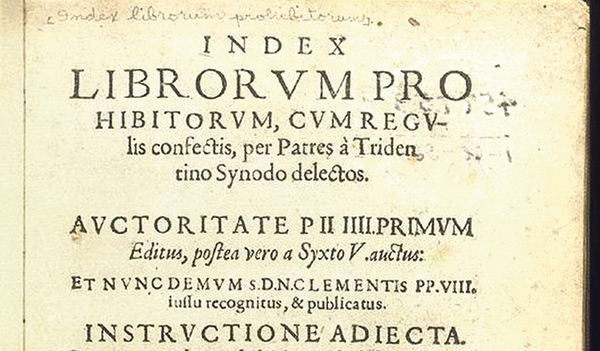

Index Romanus

Bereits 1515 hatte Leo X. die Vorzensur für Druckwerke eingeführt. Jedes Manuskript, unabhängig vom Gegenstand, musste von der Inquisition approbiert werden. Werke ohne kirchliche Approbation wurden beschlagnahmt und öffentlich verbrannt, die Urheber wurden exkommuniziert und mussten hohe Strafzahlungen leisten.

Im Rahmen theologischer Auseinandersetzungen sowie im Kampf gegen Häretiker und Andersgläubige verboten die Päpste im Mittelalter immer wieder Schriften. Durchgesetzt wurden diese Verbote von der Kirche in Zusammenarbeit mit den weltlichen Herrschern.

Zu den bekanntesten Werken, die man im Index wiederfand, zählten Galileis „Dialogo“, „De revolutionibus orbium coelestium“ – das Buch, mit dem Kopernikus das heliozentrische Weltbild bewies – oder die Schriften Martin Luthers. Erst 1966 nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der Index schlussendlich aufgehoben.

Machen Sie mit!

Welcher Papst hob den Index librorum prohibitorum auf?

Einsendungen bis 30. Juni 2024 an:

Kirchenzeitung, Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz

gewinnen@kirchenzeitung.at

Lösung zu Ausgabe Nr. 23:

Frankreich, Italien, die BRD, Belgien, Niederlande und Luxemburg.

Jetzt die

Jetzt die