Die längste Brücke der Welt

In den späten Abendstunden des 5. Mai 1945 besetzten Einheiten der US-Armee die Stadt Enns, ohne auf Widerstand zu treffen. Der sechs Jahre dauernde Krieg war für die Ennser Bevölkerung zu Ende. Nach und nach begannen Verwaltung und Politik in Österreich wieder Gestalt anzunehmen, die aber durch die Aufteilung des Landes zwischen den Besatzungsmächten bestimmt war.

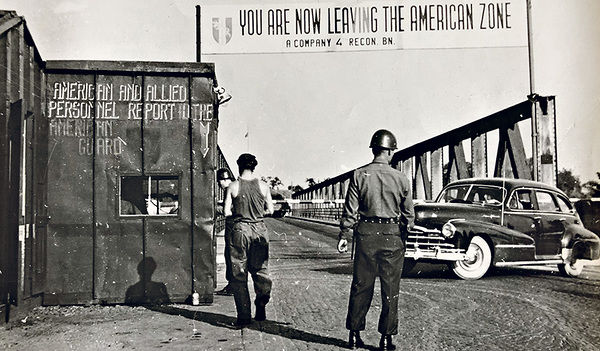

Mit der Bundesstraße 1 und der Westbahn führten die beiden wichtigsten Verbindungen aus dem Westen zur Bundeshauptstadt Wien durch Enns. So ist es verständlich, dass die Straßen- und Bahnbrücke über die Enns gleichbedeutend mit der Teilung Österreichs in eine amerikanisch-westliche und eine russische Besatzungszone wurde. Ein österreichischer Politiker – man weiß nicht mehr wer – soll von der Ennsbrücke als „der längsten Brücke der Welt“ gesprochen haben, „die direkt von Washington nach Moskau führt“. Nicht nach Moskau, aber in die Straflager Sibiriens führte die „Ennsbrücke“ auf jeden Fall für eine Reihe von Österreichern. Das Wort „Ennsbrücke“ stand in der Bevölkerung auch für die Angst vor den russischen Kontrollen. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen: Menschen wurden aus dem Auto oder Zug gezerrt und festgenommen. Oft handelte es sich um Verständigungsschwierigkeiten, häufig auch um Willkür. Erst 1953 stellte die Sowjetunion die Kontrollen an der Ennsbrücke ein, die Westmächte hatten das bereits 1947 getan.

Kaplan in Haft

Johann Zauner, der Langzeit-Bürgermeister von Ennsdorf, das in Niederösterreich liegt, aber zur Pfarre Enns und damit zur Diözese Linz gehört, weiß über den damaligen Kaplan Moser zu erzählen, dass dieser nach einem Versehgang in Ennsdorf nicht mehr in den Pfarrhof Enns zurückgekehrt ist. Zauner fragte bei den russischen Soldaten nach. Die gaben ihm die Auskunft, dass er bei ihnen im Bunker sitze. Sie würden nach einem Moser suchen und hätten den Erstbesten, der ihnen mit diesem Namen unterkam, verhaftet. Zauner erläuterte den Russen, dass sie der Teufel holen würde, weil sie einen Pfarrer eingesperrt hätten. Daraufhin ließen sie den Kaplan frei.

Demokratie stärken

Gottfried Kneifel, lange Jahre Bundesrat und Obmann des Museumverein Lauriacum-Enns, erklärt, dass das Jubiläum „75 Jahre Kriegsende“ zwar der Anlass für die Sonderausstellung über die Ennsbrücke gewesen sei, dass es aber um mehr als ein historisches Gedenken gehe: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist die Botschaft der Ausstellung. Die Impulse aus der Zeitgeschichte sollen beitragen, unsere Demokratie immer wieder zu stärken.“«

Zur Sonderausstellung des Museumvereins Lauriacum-Enns ist das Buch „Ennsbrücke 1945. Dokumente. Fotos. Zeitzeugen“ (Ennser Forschungen 2) erschienen. Zu den Öffnungszeiten des Museum Lauriacum siehe: www.museum-lauriacum.at

Jetzt die

Jetzt die