Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Genau 70 Jahre sind seit der Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags am 15. Mai 1955 vergangen, 80 Jahre sind es seit der Gründung der Zweiten Republik am 27. April 1945. Seit 30 Jahren ist Österreich Teil der Europäischen Union. Drei Anlässe, um zurück und voraus zu schauen.

„Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen, dass Österreich als ein souveräner, unabhängiger und demokratischer Staat wiederhergestellt ist.“ So lautet Artikel 1 des Staatsvertrags „betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich“. Die Neutralität ist entgegen einem verbreiteten Missverständnis nicht Bestandteil des Staatsvertrags. Sie war allerdings eine Vertragsbedingung der alliierten Mächte, die Österreich vom Nationalsozialismus befreit und ab 1945 politisch und militärisch kontrolliert hatten. Beschlossen werden konnte die Neutralität erst nach dem Abzug der Besatzungssoldaten, wofür die Alliierten nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrags am 27. Juli 1955 90 Tage Zeit hatten. Am 91. Tag, dem 26. Oktober, wurde das Verfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität vom Nationalrat verabschiedet.

Die geopolitische Situation habe sich seither völlig verändert, gibt die Politikwissenschaftlerin Sieglinde Rosenberger zu bedenken. Doch die Neutralität gehöre „ein Stück weit zur österreichischen Identität“ und sei im Bewusstsein tief verankert. Sie würde heute stark polarisieren und emotionalisieren, sodass sich politische Parteien schwertun, mit dem Thema umzugehen. Fragen im Zusammenhang mit Neutralität gelte es zu klären,

z. B. woher Sicherheit erwartet wird, was Österreich zur militärischen Sicherheit beitragen kann oder was Neutralität im Rahmen der EU heißt. Eine baldige Änderung am Neutralitätsgesetz erwartet die Politikwissenschaftlerin nicht, sieht aber eine Debatte anstehen.

Der Staatsvertrag fiel Österreich 1955 nicht in den Schoß. Er war in vielen entscheidenden Schritten zehn Jahre lang vorbereitet worden. „Grundlage für den Staatsvertrag war, dass Österreich aus eigener Kraft eigenständig werden musste“, erklärt Sieglinde Rosenberger die Dynamik. Man habe dafür den österreichischen Widerstand gegen die Nazis dokumentiert, es habe Prozesse und Verurteilungen zur Entnazifizierung gegeben, was besonders den USA ein Anliegen war, man habe 1945 die KPÖ in die provisorische Regierung aufgenommen, um das Vertrauen der Sowjetunion zu gewinnen. Doch das österreichische Bemühen wurde indirekt auch durch die starke Veränderung der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigt. Der Fokus richtete sich auf andere Themen wie den Kalten Krieg, den Koreakrieg, die Entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Österreichfrage war im Vergleich dazu leichter zu lösen.

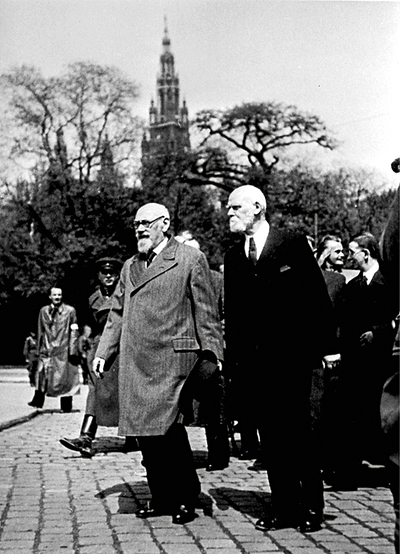

Ohne die Entschlossenheit österreichischer Politiker – es waren 1945 ausschließlich Männer, vor allem solche, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Erfahrung in der Politik gesammelt hatten – ohne deren Entschlossenheit wäre vieles in Österreich anders gelaufen. Karl Renner war bereits bei den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg dabei gewesen, nahm das Heft 1945 im Alter von 74 Jahren noch einmal in die Hand und erreichte noch während der letzten Kriegstage die Bildung einer Übergangsregierung. „Die Idee war, möglichst rasch zu handeln, um Tatsachen zu schaffen“, sieht Politikwissenschaftlerin Rosenberger eine Intention hinter der Eile. Das Tempo war so hoch, dass sich der Tätigkeitsbereich der provisorischen Regierung bis 20. Oktober 1945 auf die sowjetische Zone (Niederösterreich, Burgenland, Teile Oberösterreichs und Wiens) beschränkte. Erst dann wurde sie durch Beschluss des Alliierten Rates auch von Frankreich, Großbritannien und den USA anerkannt und in ganz Österreich wirksam.

Die ersten Nationalrats- und Landtagswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg gab es am 25. November 1945. Mehr als eine halbe Million frühere NSDAP-Mitglieder waren dabei nicht wahlberechtigt, zusätzlich befanden sich noch hunderttausende Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Unter den gut vier Millionen Wahlberechtigten betrug die Wahlbeteiligung aber 94,3 %. Die Etablierung demokratischer Wahlen war nur eine der Aufgaben nach 1945, gibt Sieglinde Rosenberger zu bedenken. Auch staatliche Strukturen wie die Gerichtsbarkeit mussten wieder aufgebaut werden. Die Verstaatlichungsgesetze 1946 und 1947 lösten die Frage des vormaligen NS-Eigentums. Die Medienfreiheit musste wieder gewährleistet werden. Die Wirtschaft wurde wieder angekurbelt, besonders auch mit US-amerikanischer Hilfe. Was den Aufbau demokratischer Strukturen betrifft, vergleicht Rosenberger die österreichische Situation 1945 gewissermaßen mit der derzeit herausfordernden Lage in Syrien.

Ob Österreich Mitglied der Europäischen Union (damals EWG) werden sollte, wurde seit den 1960er-Jahren diskutiert. Dagegen wurde damals Artikel 4 des Österreichischen Staatsvertrags ins Treffen geführt: „Österreich ... wird keine wie immer geartete politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland eingehen.“ Dieses Gegenargument konnte erst im Lauf der Zeit ausgeräumt werden, als die Europäische Gemeinschaft wuchs und immer mehr Mitgliedsländer bekam. Dadurch wurde deutlich, dass es sich um einen europäischen Zusammenschluss handelte, nicht um einen neuen „Anschluss“ an Deutschland.

Als interessante Entwicklung sieht Rosenberger, dass das Vertrauen in die EU-Institutionen zurzeit steigt. Das sei auch vor dem Hintergrund der neuen Unsicherheit, die von der US-Politik ausgeht, erklärbar. Immer mehr EU-Bürger:innen würden wahrnehmen, dass die EU die europäischen Interessen stärker vertreten kann als die einzelnen Mitgliedsländer. Wichtig für das wachsende Vertrauen in die EU sei, dass die EU-Politiker:innen, die ja von den Mitgliedsländern entsandt werden, in Wahlen auf nationaler Ebene von den Wahlberechtigten gewählt würden – nicht nur die Abgeordneten zum EU-Parlament. Das Vertrauen in die EU sei jedenfalls wichtig zu stärken, denn, ist Sieglinde Rosenberger überzeugt, „Europa ist das politische Gebilde, um Sicherheit und wirtschaftlichen Wohlstand zu gewährleisten.“

Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>