Die Vergangenheit ist nie vergangen

Ein gespenstischer Beginn: Ein Fahrzeug bewegt sich auf einer Straße in einer unwirtlichen, wüstenartigen Einöde. Die Fahrt ist aus der Lenkerperspektive gefilmt, das Bild seltsam opak, die Fahrzeuggeräusche sind ausgeblendet.Dann ein abrupter Schnitt: Eine Tür, an der geklingelt wird, eine Frau, die öffnet und ihre Augen aufreißt, im Gegenschnitt werden zwei Männer und eine Frau in Uniform sichtbar. Die Frau wird ohnmächtig. Was jetzt folgt, wirkt in seinem bürokratischen Automatismus kafkaesk. Die drei Armeeangehörigen überbringen der Familie Feldmann die Nachricht, dass deren Sohn Jonathan bei einem Einsatz „gefallen“ sei. Ein Ritual wird durchgespielt, die Mutter mit Beruhigungsmitteln betäubt, der Vater aber erstarrt. Auch darauf ist man vorbereitet. Er müsse „tief atmen und viel trinken“, ein Handy-Piepser soll ihn stündlich an ein Glas Wasser erinnern. Für psychologische Betreuung stünde eine Notrufnummer zur Verfügung. Der Vater findet allerdings keine Luft zum Atmen. Er besucht seine an Demenz erkrankte Mutter, eine Holocaust-Überlebende, im Heim, kehrt aber frustriert nach Hause zurück, wo sein Bruder den Text für die Todesanzeige aufsetzt, seine Schwägerin einen hysterischen Weinkrampf erleidet und ein Bestattungsoffizier mit bürokratischen Details nervt und ihn davon in Kenntnis setzt, dass er den Leichnam des Sohns nicht sehen könne. Der Vater verliert daraufhin die Nerven und lässt siedend heißes Wasser auf seine Hände fließen.

Militarisierung der Gesellschaft

Über den weiteren Plot wird hier nichts verraten, denn „Foxtrot“, der erst zweite Spielfilm des 56-jährigen israelischen Regisseurs Samuel Maoz, lebt von seinen überraschenden Wendungen und ist wie eine griechische Tragödie in drei Akten konzipiert. Maoz, als Panzerkanonier im Libanonkrieg 1982 im Einsatz, behandelt mit diesem Film zum zweiten Mal nach dem Drama „Lebanon“ (2009), das unverständlicherweise in den österreichischen Kinos nicht gezeigt wurde, die problematische Rolle des israelischen Heers im Nahen Osten und wie sich die Militarisierung gesellschaftspolitisch auswirkt.

Die Quadratur des Kreises

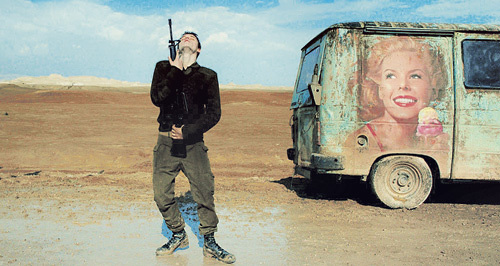

Der zweite Akt führt (in Form einer Rückblende?) an einen Checkpoint an der Grenze zum Westjordanland, an dem vier junge Soldaten (darunter Jonathan Feldmann) ihren Dienst verrichten. Das Setting im Niemandsland ermöglicht eine Aneinanderreihung absurder Sequenzen. Höhepunkt ist der titelgebende Tanz von Jonathan mit seinem Gewehr vor dem Plakat auf einem ausrangierten Wagen, das eine eislutschende blonde Frau zeigt. Foxtrott ist ein Codewort der Armee, aber auch eine Folge von Schritten, die ein Quadrat bilden, aber stets an dem Punkt enden, wo sie begonnen haben. Konsequenterweise endet der Film auch mit jener geheimnisvollen Fahrt des Beginns. Jetzt allerdings wird man sehen, wohin sie führt. Die Quadratur des Kreises als Symbol für die politische Situation in Israel. Nicht alle waren ob solcher Metaphorik in Israel glücklich über den Film. So hat die Kulturministerin Miri Regev den Film heftig kritisiert. Ein pikantes Detail am Rande: Vor ihrer Politkarriere war sie Offizierin der Streitkräfte und Pressesprecherin der IDF (Israel Defense Forces). Maoz dürfte also doch in einigen tiefen Wunden des israelischen Militärs gewühlt haben. «