Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

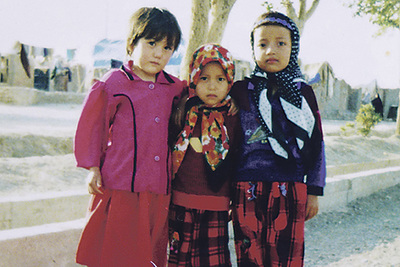

Asiyeh Panahi gießt grünen Tee auf. Sie füllt Schälchen mit Pistazien und getrockneten Früchten und stellt sie auf ein Tablett. Von der offenen Balkontür her dringt Straßenlärm. Autokolonnen ziehen in Richtung des Grazer Bahnhofs. „Die Wohnung ist immer staubig“, sagt Asiyeh Panahi und setzt sich auf den Wohnzimmerteppich. Teetrinken auf dem Teppich, so haben sie es auch im Zelt gehalten, im Flüchtlingslager der iranischen Stadt Torbat-e Jam.

Asiyeh Panahi weiß noch, wie krank sie oft als Kind im Zelt gelegen ist. Wie sich die Nachbarn einmal gewundert haben, dass sie immer noch lebt. „Ich habe den einzigen Arzt im Lager um Medikamente angefleht“, sagt ihre Mutter Zahra Ibrahimi. Sie hat einige Zettel mit Notizen in der Hand. Damit sie nichts von dem vergisst, was sie erzählen möchte.

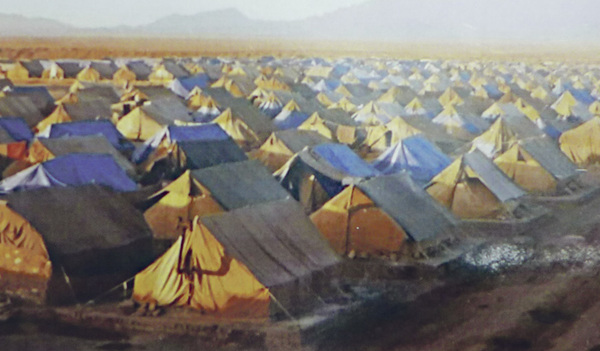

Zahra war sieben, als sie mit ihrer Mutter von Afghanistan in den Iran flüchtete. Ihr Vater war vor ihren Augen verschleppt und getötet worden. Die Angreifer schnitten dem Mädchen Fingerkuppen ab, um den Aufenthaltsort des Vaters zu erfahren. Die Narben sind noch zu sehen. Auch Zahras späterer Mann war als Siebenjähriger allein in den Iran gekommen. Das Paar lebte im Flüchtlingslager Torbat-e Jam, rund 40 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. Die „Stadt für Gäste“ durften sie nur mit einem Bewilligungsschein verlassen. Die iranische Regierung hatte 1993 Zelte in der Wüste errichten lassen, für die Tausenden, die vor dem Bürgerkrieg aus Afghanistan in den Iran flüchten mussten. Im Sommer war es heiß, im Winter bedeckte Schnee die Planen. „Beim Wäschewaschen im Freien hatten wir Eis auf den Händen“, sagt Zahra Ibrahimi. Sie weint, als sie vom Wind erzählt. Sie hatte ständig Angst um ihre Kinder. Dass sie erschlagen werden, wenn das Zelt einstürzt. Die Vereinten Nationen finanzieren das Lager, Kochtöpfe und Öfen wurden angeschafft. Die Lagerverwaltung sammelte diese wieder ein und bot sie der Lagerbevölkerung zum Verkauf an. Es gab keinen Strom, ständig waren die Menschen in Gefahr, krank zu werden oder sich an den Öfen zu verbrennen. Wenn Mitglieder der Vereinten Nationen zu Besuch kamen, durfte nichts davon berichtet werden. Sonst würden sie abgeschoben werden, lautete die Drohung. Die Frauen knüpften Teppiche, die Männer mussten das Lager verlassen, um Geld zu verdienen. Zahra Ibrahimi sah ihren Mann nur einmal im Monat. Bis er verschwand. Er sei nach Afghanistan abgeschoben worden, hieß es. Das war 2009. Erst Jahre später, da war sie mit ihren vier Kindern schon in Österreich, fand sie ihn über das digitale Netzwerk Facebook wieder. Menschen aus Afghanistan würde im Iran mit Hass begegnet, sagt Zahra. Nur in einem zeige sich die iranische Regierung scheinbar großzügig: Afghanischen Männern, die in Syrien kämpften, verspreche sie die iranische Staatsbürgerschaft. „Aber es kommen nicht viele zurück.“ Als Zahras Sohn für Anwerber interessant wurde, beschloss sie, mit ihren vier Kindern das Land zu verlassen.

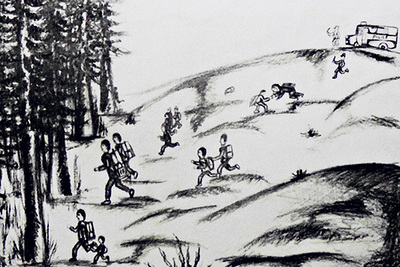

„In Mazedonien haben wir meinen kleinen Bruder verloren“, sagt Asiyeh Panahi. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Wald wieder. Da war er neun. Mit der Hilfe von Schleppern hat die Familie den langen Weg vom Osten Irans über die Türkei nach Griechenland geschafft. Später, in Österreich, hat Asiyehs älterer Bruder die traumatischen Ereignisse in Zeichnungen festgehalten. Die Bilder erzählen von einem Mann, der von einem Güterzug getötet wurde. Von Flüchtenden, die von Polizisten gejagt werden. Von Gruppen, die in Kühltransporter gepfercht werden. Und von der nächtlichen Fahrt übers Ägäische Meer zwischen der Türkei und Griechenland. 55 Männer, Frauen und Kinder in einem Schlauchboot. Das Wasser war schwarz wie Tinte, erinnert sich Asyieh. Sie erzählt, dass sie krank war und wie sehr sie sich vor dem Ertrinken gefürchtet hat. In ihrer Stimme klingt die Verzweiflung noch nach. Doch sie hat überlebt. Das verdankt sie einem Mann und dessen Söhnen, die die Überfahrt schon mehrmals versucht hatten und wussten, wie man ein Boot steuert.

Über Ungarn kam die Familie nach Niederösterreich, in die Erstaufnahmestelle für Asylwerbende in Traiskirchen. Auf engem Raum mit unzähligen anderen Geflüchteten sehnte sich Asiyeh Panahi nach einem Ort, wo sie nicht als „wertloser Mensch“ wahrgenommen wurde. Doch bald musste sie erkennen: In Traiskirchen wussten die Menschen, was es bedeutet, unfreiwillig die Heimat zu verlassen, Angst und Gewalt erleiden zu müssen. In den abgelegenen Flüchtlingsheimen, die danach kamen, konnte sich das kaum jemand vorstellen. Und wenn Asiyeh versuchte, sich mit Einheimischen auf Englisch zu unterhalten, weil sie noch nicht deutsch konnte, hieß es mahnend: „Wir sind hier in Österreich!“ Eine der letzten Stationen der Flucht war eine Unterkunft in Graz. Hier traf die Familie auf Menschen aus dem Iran und auf deren Ablehnung – die Vergangenheit hatte sie eingeholt. Asiyeh war damals 16 Jahre alt. Die Strapazen der Flucht, die Gewalt, die ihr in einem ungarischen Lager angetan wurde, und die ständige Angst vor einer Abschiebung zurück nach Ungarn konnte sie nicht verkraften. Drei Monate lang wurde sie in einer psychiatrischen Klinik behandelt.

Heute, fünf Jahre später, haben Zahra Ibrahimi, ihre zwei Töchter und ihre zwei Söhne einen positiven Asylbescheid. Der Vater wird – so hoffen sie – bald nach Österreich nachkommen dürfen. Mohammad Ali Panahi wurde damals tatsächlich nach Afghanistan abgeschoben. Vom österreichischen Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl heißt es einstweilen noch „warten“. Doch das sei keine gute Antwort, sagt Asiyeh, denn in Afghanistan sei jede Sekunde kostbar. Im Land herrsche Gewalt und Terroranschläge, Menschenleben seien von Minen und Raketen bedroht, warnt das österreichische Außenministerium. „Wir haben Angst, dass mein Vater von einer Bombe getötet wird und wir ihn nie wiedersehen.“

Zahra, die nicht lesen und schreiben lernen durfte, träumt von einem besseren Leben für ihre Kinder. „Ich hoffe, dass sie sich weiterbilden können“, sagt sie. Und sie hofft, dass Menschen aus Afghanistan hier nicht rassistisch angegriffen würden. Asiyeh und ihre Schwester arbeiten und besuchen eine Abendschule. Im kommenden Jahr wollen sie die Matura schaffen. Dann will die 21-Jährige Rechtswissenschaften studieren und Anwältin werden. Sie hat bereits erste Erfolge mit ihren Gedichten, die sie auf Deutsch schreibt. Darin spricht sie auch über die Ablehnung, die sie immer noch wahrnimmt. „Wenn du keine Heimat hast, wirst du immer nur als Flüchtling gesehen“, sagt Asiyeh: „Aber was einen Menschen besonders macht, ist sein Herz.“

Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>