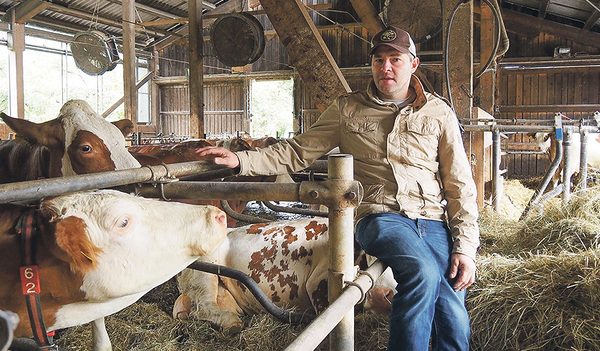

„Jede Kuh hat ihre eigene Persönlichkeit“

Erste Station ist der Bauernhof der Familie Gebetsberger in Seewalchen.

Die Milch kommt von der Kuh. „Damit die Kuh Milch gibt, muss sie ein Kalb bekommen“, sagt Milchbauer Markus Gebetsberger aus Seewalchen.

Auf dem Hof, den er mit seiner Familie betreibt, leben etwa 60 Kühe. Sie bewohnen einen Laufstall, in dem sie sich frei bewegen können. Es gibt auch eine Art Wellness-Bereich mit sich drehenden Bürsten, mehrere Tränkebecken sowie Ventilatoren und über den Boxen angebrachte „Duschen“. Kühe mögen es nämlich eher kühl: Ihre Wohlfühltemperatur liegt zwischen -10 bis +15 Grad. Gefüttert werden die Kühe mit einer Mischung aus Silage, Mais, Gras und Heu sowie Kraftfutter aus geschroteten Getreidekörnern.

Massive Kostensteigerungen

Herausfordernd sind für die Landwirte und damit auch für Markus Gebetsberger die steigenden Kosten. Strom kostet ihn 200 Prozent mehr, Düngemittel 250 Prozent, Futtermittel 100 Prozent mehr. „Die Betriebsmittel sind vor dem Ukraine-Krieg schon gestiegen, dieser hat die Teuerung aber verstärkt“, berichtet der Milchbauer.

Was noch Probleme macht, sind die durch den Klimawandel häufiger auftretenden Trockenperioden und Unwetter. Bisher seien die Gebetsbergers einigermaßen gut durch die Krise gekommen, auch weil sich die Arbeit bei dieser Betriebsgröße noch innerhalb des Familienverbands bewältigen lasse und der Milchpreis sich langsam dem Markt anpasse.

Aufzucht

Die Tiere im Stall der Gebetsbergers tragen nicht nur Nummern, sondern auch Namen. „Jede einzelne Kuh hat ihre eigene Persönlichkeit“, sagt Markus Gebetsberger. Pro Jahr werden auf dem Hof etwa 40 bis 50 Kälber geboren.

„Die weiblichen ziehen wir auf, die männlichen verkaufen wir an spezielle Mastbetriebe.“ Die Kalbinnen bekommen die ersten fünf bis sechs Tage Muttermilch zu trinken: „Das ist sehr wichtig, denn die Muttermilch enthält viele Abwehrstoffe, die das Kalb anfangs noch nicht hat.“

Danach kommt jedes Kalb in einen „Kälber-Iglu“, eine kleine mit Stroh ausgestreute Box. Nach vier bis sechs Wochen geht es in eine gemeinsame Box mit den anderen Kälbern. „Nach etwa 15 bis 17 Monaten werden sie das erste Mal ‚belegt‘, also besamt“, sagt Gebetsberger.

Die Befruchtung erfolgt heutzutage aus hygienischen Gründen künstlich. Mit einer App behält der Bauer jederzeit die Übersicht über seine Tiere und deren Daten, dort werden ihm sogar passende Stiere für die Besamung vorgeschlagen – eine Art „Rinder-Tinder“ sozusagen (Tinder ist eine Dating-App).

Technologie erleichtert Arbeit

Überhaupt spielt Technologie eine wichtige Rolle bei der täglichen Arbeit. Die Kühe tragen ein Halsband, das rund um die Uhr Daten aufzeichnet. Daraus lässt sich ablesen, wieviel sie sich bewegen, ob sie genug wiederkäuen, brünstig oder vielleicht krank sind. Auch das sieht Gebetsberger in der App.

Im Stall gibt es auch einen Melkroboter, den die Kühe selbstständig aufsuchen. „Jede hat hier ihren eigenen Rhythmus“, sagt Gebetsberger. Mitunter kann sich dabei eine regelrechte Schlange bilden, wie die KirchenZeitung erstaunt feststellt: Während die Maschine nacheinander an den vier Zitzen einer Kuh „andockt“, warten vor dem Eingang schon die nächsten drei.

„Die Technik nimmt natürlich einiges an Arbeit ab, doch der Bauer bleibt der entscheidende Faktor“, betont Michael Wöckinger, Referent für Milchwirtschaft bei der Landwirtschaftskammer OÖ. „Er muss aktiv werden, wenn das Tier zum Beispiel krank wird. Der Vorteil der Technologie ist, dass man Krankheiten früher erkennt.“

Inzwischen hat die nächste Kuh ihren Platz im Melkroboter eingenommen. Der pumpt die Milch in einen Tank, wo sie auf vier Grad Celsius abgekühlt wird und auf die Abholung durch den Sammelwagen der Molkerei wartet. Dieser kommt alle zwei Tage. Wie die Milch weiterverarbeitet wird, erfahren Sie im nächsten Teil. «

Jetzt die

Jetzt die