Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.

Die Synode setzt einen zaghaften Schritt nach vorn - Interview mit Paul M. Zulehner und erste Reaktionen

Die bischöfliche Entscheidungsmacht ist unantastbar – so etwa steht es in Punkt 92 des synodalen Schlussdokuments – „weil sie in der von Christus geschaffenen hierarchischen Struktur der Kirche begründet ist“. Wer hoffte, dass sich Entscheidungsstrukturen in der Kirche durch die Synodalitätssynode wesentlich ändern, muss enttäuscht sein, oder?

Paul M. Zulehner: Papst Franziskus hat ein starkes Zeichen gesetzt, indem er sich beraten ließ und das Ergebnis der Beratungen eins zu eins in Kraft setzte. Er will nicht, dass ein kirchliches Amt unabhängig vom Kirchenvolk arbeitet, sondern eingebunden in dieses, transparent, rechenschaftspflichtig und mit Evaluierung seiner Tätigkeit. Er nimmt Abschied von einem isolierten, autokratischen, monarchischen Amtsbegriff.

Gremien wie Pastoral- und Finanzräte auf diözesaner und auf Gemeindeebene sollen verpflichtend werden. Für Österreich ist das nicht neu, aber es garantiert nicht, dass sich Entscheidungsträger wirklich beraten lassen.

Zulehner: Die Gremien werden mit klaren Spielregeln versehen: Der Entscheidungsträger wird nicht beliebig mit Ergebnissen aus Gremien umgehen können. Nun muss das Kirchenrecht geändert werden, sodass es ein neues Ineinander von Beratung und Entscheidung gibt. Das Schlussdokument sagt, es soll zu einer einmütigen Entscheidung kommen. Die Entscheidungsmacht schwebt nicht im luftleeren Raum. Für das Nichtbeachten von Beratungen braucht ein Bischof dann schwerwiegende Gründe.

Dass Gremien gehört werden sollten, ist aber keine große Neuerung.

Zulehner: Ja, und das gilt für viele Fragen des Papiers – dass Dinge, die verlangt werden, bei uns längst selbstverständlich sind, zum Beispiel in der Frauenfrage. So gesehen ist es ein nicht gerade aufregendes Dokument für unsere Breiten. Aufregend finde ich, dass es eine Dezentralisierung geben wird. Dadurch kommt Bewegung in die Weltkirche. Die große Frage der Weltkirche ist dann, wie man die verschiedenen Strömungen zusammenhält. Da braucht es eine innerkirchliche Ökumene. Interessant wird, wie sich ein Papst zur innerkirchlichen Vielfalt verhält.

Die Synode bekundet im Schlussdokument ihren Willen zur Dezentralisierung, aber es ist nicht klar, wie das aussehen wird ...

Zulehner: Ja, damit ist jetzt die Rechtskommission beauftragt. Es stehen Fragen an, die auch auf der Synode diskutiert wurden: In welchen lehramtlichen und sonstigen Fragen kann eine regionale Kirche entscheiden, um die „Implementierung“ des Evangeliums in der Kultur zu begünstigen? In Kernfragen des Evangeliums kann es keine regionale Entscheidungsmöglichkeit geben. Es ist undenkbar, dass eine europäische Bischofskonferenz sagt, wir wollen in Zukunft keine Trinitätslehre mehr haben. Aber es kann sein, dass die Afrikaner in der Frage der Polygamie einen neuen Weg finden werden, der nur für Afrika gilt. Der Papst ermutigt die Regionen zu solchen Entscheidungen, er prüft sie gegebenenfalls, ob etwas, das sich lokal entwickelt hat, auch für die Weltkirche relevant werden kann. Die Entwicklung läuft dann nicht mehr von Rom in die Peripherie, sondern von der Peripherie auch in Richtung Rom.

Bei moraltheologischen Fragen ist das aber schwierig. Man kann ja nicht sagen, eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist in Afrika Sünde und in Europa nicht.

Zulehner: Nein, aber es kann sein, dass Segensrituale im Zusammenhang mit Paarbildung und Liebesbeziehung kulturell unterschiedlich entwickelt werden, weil in dieser Frage zum Beispiel die afrikanische Kultur – um ein Wort des Papstes aus anderem Zusammenhang zu verwenden – nicht reif ist.

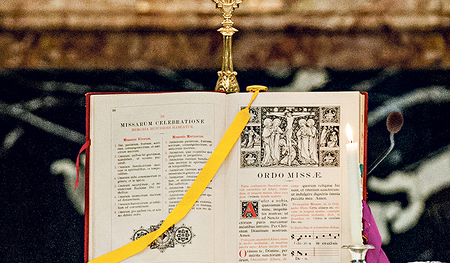

Im Schlussdokument steht, dass sich in der Liturgie mehr Synodalität zeigen soll. Wie kann man sich das vorstellen?

Zulehner: Wenn jemand zum Beispiel von mir möchte, dass ich als Priester ein Begräbnis halte, sage ich, ich feiere gerne mit, aber es ist euer Begräbnis. Wir machen eine Online-Sitzung, die Familie bereitet die Feier vor und begrüßt dann selbst die trauernde Gemeinde. Das Ereignis einer Begräbnisliturgie wird also nicht nur vom Volk gemeinsam gefeiert, sondern auch gemeinsam vorbereitet. Das gilt auch für Taufen und Trauungen. Ich kann nicht mehr hören, dass ein Priester sich nach einer Messe bedankt, dass die Leute gekommen sind, um die Messe mitzufeiern. Ich muss mich bei den Leuten bedanken, dass ich mitfeiern durfte. Das ist Synodalisierung der Liturgie bis hinein in die Eucharistiefeier.

Der Kulturwandel in der Kirche, von dem Synodenseelsorger Timothy Radcliffe gesprochen hat, wird wohl noch Zeit brauchen.

Zulehner: Ich nenne das „Zeitenwende“. Wir haben eine Studie zu diesem Thema gemacht. Die Kirche, die auf der Taufe basiert, ist im Kommen, und die Kirche, die auf der Ordination basiert – die Priesterkirche oder moderne Hauptamtlichenkirche – zieht sich zurück. Wir stehen im Übergang zwischen diesen beiden Kirchenmodellen. Die Synode gibt der Kirche, die auf der Taufe basiert – in der es zwar ein Amt gibt, aber eine völlig andere synodale Kultur –, mehr Gewicht.

Das führt zu einem weiteren wichtigen Thema der Synode, nämlich der Rolle von Frauen in der Kirche. Frauen sollen zwar Führungspositionen einnehmen, aber die Entscheidungsmacht hängt, wie eingangs erwähnt, am Weiheamt. Frauen übernehmen Positionen im mittleren Management, werden Büroleiterinnen, Pastoralassistentinnen oder sogar vatikanische Untersekretärinnen, aber die „gläserne Decke“ ist vordefiniert.

Zulehner: Naja, es gibt schon Frauen in kirchlichen Leitungspositionen – etwa Redaktionsleiterinnen, Pastoralamtsleiterinnen, Akademieleiterinnen. Punkt 60 im Schlussdokument, in dem es um die Rolle von Frauen geht, enthält für unsere Breiten keine Überraschung. In vielen Kirchenregionen werden den Frauen aber Hindernisse in den Weg gelegt, wenn sie sich an solchen Führungspositionen beteiligen wollen. Und wo Macht mit Ordination verbunden ist, schreckt die Synode vor Frauen zurück, da hat sie der Mut verlassen. Das ist eine demütigende und beschämende Situation, wo die Kirche – wie Helmut Krätzl einst formuliert hat – im Sprung gehemmt ist. Wir sind in der Frage der Ordination von Frauen längst viel weiter, als dieses Dokument erkennbar macht.

Der Clou ist, dass das Dokument Maria von Magdala hochpreist und sie als Aposto-lin der Apostel bezeichnet. Da die Bischöfe die Nachfolger der Apostel sind, ist die Frage, warum eine Frau nicht Bischöfin sein könnte. Hier verlässt die Verantwortlichen vollständig der Mut. Wir sind Opfer ihrer Zaghaftigkeit. Man vertraut in dieser Frage nicht auf den Heiligen Geist, der so oft beschworen wurde. Sie haben in das Dokument geschrieben, dass das Frauendiakonat noch nicht reif sei. Das ist angesichts der jahrzehntelangen Diskussion theologisch peinlich. Das Frauenkapitel wiederholt Selbstverständlichkeiten und verkauft sie als Erfolg.

Papst Franziskus veröffentlichte drei Tage vor dem Synodenabschluss seine vierte Enzyklika. Ist das nicht eine Konkurrenz?

Zulehner: Die Kirche hat sich ja bei der Synode mit ihrer eigenen Verfassung beschäftigt – in einer Zeit, in der die Welt taumelt. Die Enzyklika nimmt demgegenüber mehr Bezug auf die taumelnde Welt, auf die Kriege, auf die Migration, auf den Klimanotstand, auf die Frage der Künstlichen Intelligenz. Die Enzyklika über das Herz Jesu betrifft das Innerste der Mission der Kirche, nämlich wegzukommen von einer moralisierenden zu einer heilenden Kirche. Gott ist nicht auf Strafen aus. In einer Kultur der Machtausübung und der Angst, eine Kultur des Vertrauens zu etablieren, macht Sinn.

Synodalität _

3 Jahre Beratungen abgeschlossen

Am 27. Oktober gingen im Vatikan vier Beratungswochen der internationalen Bischofssynode zu Ende. Sie standen am Ende eines dreijährigen synodalen Prozesses. Thema war, wie Entscheidungen in der Kirche in Zukunft getroffen werden und wer daran wie mitwirken soll.

368 Personen aus allen Kontinenten, darunter 54 Frauen, waren berechtigt, über das Schlussdokument „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Partizipation und Mission“ abzustimmen. Dieses enthält 155 Punkte in fünf Kapiteln auf etwa 50 Seiten. Fast alle einzelnen Punkte wurden mit mehr als 90 Prozent Zustimmung angenommen. Am wenigsten Stimmen, allerdings immer noch mehr als zwei Drittel, erhielt die Nummer 60, in der es um die Aufgaben von Frauen in der katholischen Kirche geht.

Papst Franziskus wird, anders als bisher üblich, kein eigenes nachsynodales Schreiben veröffentlichen. „Ich möchte auf diese Weise den Wert des abgeschlossenen synodalen Weges anerkennen“, begründete er diesen Schritt.

Erste Reaktionen auf die Weltsynode

Erzbischof Lackner

Synode verändert kirchliches Leben

Mit dem Abschluss der Weltsynode am 26. Oktober in Rom ging ein intensiver Beratungsprozess zu Partizipation, Machtstrukturen und der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche zu Ende. Papst Franziskus übernahm das von der Synode erarbeitete Abschlussdokument direkt in sein Lehramt und unterstrich damit die wachsende Bedeutung synodaler Beratungen.

Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, zieht nach Abschluss der Bischofssynode ein positives Resümee. „Wie immer man im Detail zu den bisherigen Ergebnissen steht: Klar ist, dass der Synodale Prozess das kirchliche Leben nachhaltig verändert“, betonte er am Samstag nach der Abstimmung über das Synoden-Dokument im Kathpress-Interview. Der von Papst Franziskus vor drei Jahren gestartete weltweite Prozess sei „in seiner Art einmalig“ und werde künftig „Messlatte und Prüfstein für alle Arten von Kirchenversammlungen“ sein. „In die richtige Richtung“ gingen für Lackner u. a. die Vorschläge der Synode zur Etablierung synodaler Strukturen auf verschiedenen kirchlichen Ebenen. Die Kirche in Österreich habe mit den Pfarrgemeinderäten und den Pastoral- bzw. Diözesanräten im weltweiten Vergleich bereits einen „guten Standard“ erreicht, „freilich mit Luft nach oben“. Wer mitbestimmen wolle, „muss aber auch mitverantworten“, hielt Lackner fest. Mehr Synodalität bedeute zugleich mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht für alle, die in der Kirche ein Amt ausüben. Auch in diesem Punkt habe es einen erfreulich breiten Konsens bei der Bischofssynode gegeben, sagte Lackner. Er hat als Vertreter Österreichs sowohl an der letztjährigen ersten als auch jetzt bei der zweiten und abschließenden Vollversammlung der Bischofssynode teilgenommen, die am Sonntag mit einem Festgottesdienst im Petersdom beschlossen wurde.

Langer Atem

Was Papst Franziskus mit dem Synodalen Prozess angestoßen habe, sei noch nicht abgeschlossen. Es brauche nicht nur einen „langen Atem“, sondern auch ein gemeinsames Bild einer synodalen und zugleich hierarchisch verfassten Kirche, resümierte der Erzbischof und schloss mit einem Vergleich: „Es kommt mir in der Weltkirche derzeit ein wenig so vor, als würden wir wie bei der Auto-Zulieferindustrie von überall her perfekte Einzelteile liefern, ohne aber noch einen gemeinsamen Plan vom Endprodukt zu haben. Dennoch kehre ich aus der Bischofssynode mit einer neuen Form von Hoffnung zurück: Sie ist ein Glaube, der noch nicht klar sieht und noch nicht genau weiß.“

Theologe Hoff: Keine Revolution in Rom

Bei der wachsenden Bedeutung synodaler Beratungen blieb die Frage nach dem Diakonat der Frau weiterhin offen. Der Salzburger Theologe Gregor Maria Hoff bezeichnet diese Thematik in der Wochenzeitung „Furche“ als „Menetekel“ für die katholische Kirche – mit „Potenzial zur Spaltung“. „In Rom fand keine Revolution statt, aber die rebellischen Töne lassen sich kaum überhören“, schreibt der Theologe. Die Einbindung von Laien und stimmberechtigten Frauen in die Synodenberatungen bewertet Hoff hingegen als „echten Schritt“ in der katholischen Partizipationskultur, wenngleich die offenen Fragen bestehen bleiben.

Klara A. Csiszar

Nach der Weltsynode beginnt die Phase der kreativen Umsetzung

Mit dem Ende der Bischofssynode und ihrem Abschlussdokument beginnt nun eine Phase der Umsetzung und Kreativität. „Jetzt müssen die Ortskirchen, vielleicht auch die Bischofskonferenzen, jeweils nach Hause gehen und sehen: Wie kann Synodalität in der jeweiligen Ortskirche als neuer Stil der Kirche gelernt werden? Und je nach Kontext gehören verschiedene Aufgaben dazu“, beschreibt die Linzer Pastoraltheologin und Synodenteilnehmerin Klara Antonia Csiszar die nächsten Schritte nach der Synode. Während in einigen Regionen, wie in Linz, die Laien und Priesterkandidaten bereits gemeinsam Theologie studieren, sei dies in anderen Ländern nicht der Fall – so etwa in Rumänien, wo die angehenden Priester abgeschottet von den Laientheologen auf einer Burg ausgebildet werden. Diese Praxis müsse hinterfragt werden, sagte die Theologin am Sonntag im Interview mit „Vatican News“.

Kardinal Schönborn

„Bekehrung des Herzens“

Kardinal Christoph Schönborn (79) bewertet das von Papst Franziskus sofort in Kraft gesetzte Schlussdokument der Weltsynode als einen entscheidenden Schritt zu einer synodalen, reformierten Kirche. Das Dokument der Weltsynode sei von Dialog und Transparenz durchzogen und fordere eine tiefgreifende Gesinnungs- und Strukturreform, erklärte Schönborn im Kathpress-Interview. Als roter Faden ziehe sich dabei der Begriff der „Umkehr“ durch das Dokument und damit ein Aufruf zur „Bekehrung der Herzen“.

In der ORF-Sendung „Orientierung“ sagte der Kardinal am Sonntag: „Das wichtigste Ergebnis ist, dass wir als Kirche lernen, gemeinsam zu gehen.“ Besonders wichtig sei ihm, dass die Rolle der Frau in der Kirche umfassend und nicht nur in Hinblick auf Weiheämter diskutiert werde. Es gelte, die Rolle der Frau in der heutigen Kirche und der Welt ganzheitlich anzuschauen. „Die Frauenfrage nur auf die Weihefrage zu beschränken, wäre eine Reduktion.“

Aus Österreich hat u. a. auch Kardinal Christoph Schönborn als Mitglied des Synodenrates an der Weltsynode teilgenommen. Aufgrund seiner bevorstehenden Emeritierung als Erzbischof von Wien scheidet er allerdings künftig aus dem Rat der Weltbischofssynode aus. Doch es gibt für ihn bereits ein neues Amt: Kürzlich hat er die Leitung der Kardinalskommission der Vatikanbank IOR übernommen.

Helena Jeppesen-Spuhler

Schweiz: Positive Bilanz

Die Schweizer Teilnehmer haben Verlauf und Ergebnisse der katholischen Weltsynode rundum positiv bewertet. Helena Jeppesen-Spuhler, die als eine Vertreterin der Kirchen Europas an der Synode teilgenommen hatte, erklärte, die Teilnahme von Nicht-Bischöfen an der Versammlung habe den entscheidenden Unterschied ausgemacht, der zu den Fortschritten bei der Synode geführt habe. Bahnbrechend sei zudem das Zeugnis der Frauen gewesen, die von ihrer Berufung zu einem Weiheamt gesprochen hätten. Die Schweizerin wertete auch die Beschlüsse der Synode zum Thema Transparenz und Rechenschaftspflicht der Kirchenoberen als wichtige Fortschritte. Dies sei angesichts des Missbrauchsskandals in der Klerikerhierarchie eine bedeutsame Veränderung.

Bischof Georg Bätzing

Nun Hausaufgaben erledigen

Auch die deutschen Bischöfe sind mit den Ergebnissen der Weltsynode weitgehend zufrieden. Es sei „ein Anfang, der nachhaltig sein wird und der nicht mehr zurückgenommen werden kann“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Sonntag in Rom. Die „Roadmap“ für eine synodalere katholische Kirche sei geschrieben und müsse nun rechtlich in Strukturen gefasst werden. Für einen konstanten synodalen „Lebensstil der Kirche“ müssen laut Weltkirchenbischof Bertram Meier nun einige Hausaufgaben erledigt werden. Das gelte etwa für die Dezentralisierung und die Rolle und Funktion der Bischofskonferenz. Besonders relevant sei laut dem Augsburger Bischof auch die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der Kirche.

Irme Stetter-Karp

Synodendokument ist „Sensation“

Die Zustimmung des Papstes zum Abschlussdokument der Weltsynode ist aus Sicht der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, eine „kleine Sensation“. „Indem er auf ein Nachsynodales Schreiben verzichtet, gibt er der Weltsynode eine große Bedeutung im synodalen Prozess. Ihre Beschlüsse sollen in der Weltkirche direkt umgesetzt werden“, erklärte Stetter-Karp am Sonntag in Berlin. „Deutlich zu erkennen ist aber nach wie vor, dass auch diese Weltsynode eine Bischofssynode war“, betonte Stetter-Karp.

Das Abschlussdokument der Weltsynode hat nach Ansicht des Bonner Kirchenrechtlers Norbert Lüdecke keine rechtlichen Folgen. „Der Papst hat die Publikation des Textes erlaubt. Er hat die Inhalte nicht approbiert“, sagte Lüdecke am Sonntag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Forderungen und Vorschläge des Abschlusspapiers blieben daher unverbindliche Optionen und hätten keine Verbindlichkeit.

Jetzt die

Jetzt die