Maria Fischer studierte Theologie und Philosophie. Sie ist Pastoralvorständin der Pfarre TraunerLand in der Diözese Linz.

Der Advent ist wie eine Schwangerschaft

Ein wenig lässt sich die Dramatik des Advents mit einer Schwangerschaft vergleichen. So, wie im Körper einer Schwangeren jemand heranwächst, der sich zwar erahnen lässt und sich durch manche Zeichen ankündigt, der aber trotzdem bis zur erhofften und zugleich wohl gefürchteten Geburt immer ein wenig unsicher bleibt, so nähert sich spannungsvoll die Ankunft des Menschensohnes. Schon von den alttestamentlichen Propheten wurde sie immer wieder verheißen, wie in den Texten der liturgischen Feiern zu lesen ist.

Unwiderrufliche Veränderung

Aus zeitgenössischer Sicht hinkt der Vergleich, denn die Techniken der Pränataldiagnostik bringen heute „Licht ins Dunkel“ und rücken das früher im Verborgenen heranwachsende Kind schon vorgeburtlich in den Raum der Sichtbarkeit. Und doch ist die existenzielle Dramatik von Schwangerschaft und Geburt dadurch nur kleiner geworden, nicht beseitigt. Schon das Schwangerwerden bedarf einer Entscheidung. Es ist ein Wagnis, welches das Leben einer Frau und der sie umgebenden Personen unwiderruflich verändern wird.

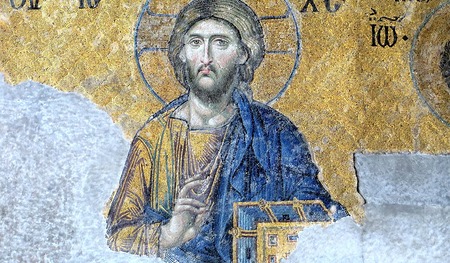

Der Engel spricht ein persönliches Wort

Maria aus Nazareth traute sich diese Entscheidung zu, wohl in der Tat, ohne zu wissen, was da alles auf sie zukommen würde. Maria wurde zur „Begnadeten“, wie der Engel sie im Lukasevangelium nannte, weil sie daran glaubte, dass die Worte und Verheißungen, die sie schon oft gelesen und gehört hatte, ihr selbst galten. Der Engel ist in den biblischen Schriften eine Figur, die eine Botschaft überbringt, die bereits bekannt ist. Immer wieder ist seine Botschaft ein Zitat einer früheren Schriftstelle. Durch die Vermittlung des Engels aber wird dieses Zitat zu einem persönlichen Wort. Es wird hier und jetzt sprechend.

Advent als christliche Haltung

Die persönliche Anrede bringt in die Krise. Sie fordert zur Entscheidung oder jedenfalls zur Antwort auf. Maria geht schwanger mit einem Wort, dessen Tragweite in diesem anfänglichen Moment noch nicht abzusehen ist und dessen Bedeutung sich erst im Lauf der Zeit offenbaren wird. Karl Rahner bezeichnet die adventliche Haltung jedoch generell als Existenzform der Christen. Es geht um die Erwartung, dass in dem, was ich aus der Schrift oder in der Welt höre oder lese, ein Wort für mich persönlich dabei ist – ein Wort, das mir mein Leben und den Sinn der Welt neu erschließt.

Dramatisches Wiederkommen

Mit dem Advent tritt die Kirche ein in eine Zeit gesteigerter Erwartung. Auf der Nordhalbkugel liegt diese Zeit in der dunkelsten Periode des Jahres. Es ist eine symbolisch und liturgisch verdichtete Zeit der Wachsamkeit und der Vorbereitung auf das Kommen bzw. Wiederkommen des Messias, das die Kirche am Ende der vier Wochen mit dem Weihnachtsfest feiern wird. Die Wiederkunft wird in den Lesungstexten und im Evangelium des ersten Adventsonntags recht dramatisch geschildert: einerseits als Hoffnung auf den Frieden, den der Herr allen Völkern schaffen wird (Jesaja 2,1–5), andererseits als Ereignis, dem man zwar mit Wachheit begegnen soll („Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf ...“, Römerbrief 13,11–14a), das aber doch als Moment überraschender Entscheidung über die Welt hereinbricht („die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden ...“, Matthäus 24,29–44).

Geburt als Gnade

„Denn es ist uns ein Kind geboren“, zitiert „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel eine Verheißung des Propheten Jesaja und bezieht sie auf Jesus Christus. Jeder Geburt geht eine Schwangerschaft voraus. Die Theologin Isabella Bruckner vergleicht den Advent mit einer Schwangerschaft auf

Weihnachten hin.

Jetzt die

Jetzt die