BRIEF_KASTEN

„Ablass beten“ steht für Solidarität

„Das Wort Ablass erinnert mich an meine Großmutter. Von ihr habe ich Ablassbeten gelernt“, erzählt der 65-jährige Maximilian Strasser. Völlig der kirchlichen Lehre entsprechend haben ihm Großmutter und Eltern erklärt, dass durch den Ablass Sündenstrafen nachgelassen werden, die zurückbleiben, auch wenn die Sünden in der Beichte schon getilgt sind. „Sündenstrafen“ sind am besten mit den Folgen von Sünden zu beschreiben, so der Dompfarrer. Solche Folgen einer Sünde können materielle Schäden, schlechte Gewohnheiten oder eine vergiftete Atmosphäre sein, die durch die Sünde entsteht. „Die Ablasslehre macht mich darauf aufmerksam, dass nach der Vergebung noch an der Aufarbeitung der Sündenfolgen gearbeitet werden muss.“

Doch durch Aufarbeitung in Form des Ablasses lösen sich die Sündenfolgen nicht in Luft auf. Hier ist die Ablasslehre nicht recht schlüssig. „Ich möchte dennoch das Wort Ablass nicht aus der Sprache der Kirche tilgen, weil ich befürchte, dass die Frage nach dem Umgang mit den Folgen der Schuld vernachlässigt wird. Das altmodische Wort Ablass hält diese Frage wach.“ Und noch eine andere Überzeugung ist für den Dompfarrer mit dem Ablass verbunden: „Zum Aufarbeiten von Schuld braucht man jemanden, der einem hilft. Das geht nicht so einfach wie bei einem zu Schrott gefahrenen Auto, das man ersetzen kann. Ich brauche dazu andere Menschen, und ich selbst kann anderen dabei helfen.“ Einen „Ablass beten“ ist für ihn gelebte christliche Solidarität.

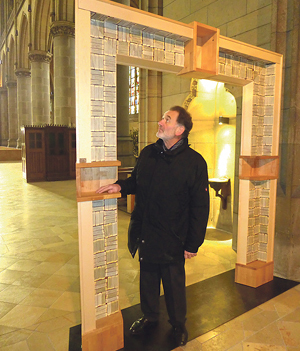

Mit dieser Interpretation von Ablass lässt sich der Dompfarrer nicht auf die Frage nach vollkommenem und unvollkommenem Ablass und dem Fegefeuer ein. Er würde sich auch einen Ablass-Ritus wünschen, der deutlicher die Gemeinschaft zum Ausdruck bringt, als dass die Gläubigen einzeln die Heiligen Pforte durchschreiten. Denn entscheidend ist: „Wir dürfen einander mit unserer Schuld nicht allein lassen und sollen uns in der Hoffnung bestärken, dass bei Gott einmal alles gut wird.

Aus dem Katechismus der katholischen Kirche: Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Die Bedingungen für den Jubiläumsablass: das Durchschreiten einer Heiligen Pforte, Beichte, Kommunion und Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters. Zur Sache

Papst Paul VI. hat in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils das Ablasswesen der Kirche neu geordnet. Das Verrechnen von Ablasstagen war früher eher ein Fall für die höhere Mathematik als für die Theologie, die Grenze zum Aberglauben war nicht nachvollziehbar gezogen. In der Apostolischen Konstitution „Indulgentiarum doctrina“ hat Paul VI. 1967 die bis heute geltenden Regelungen festgelegt. Der Ablass gehört zur Lehre der katholischen Kirche, in dem Schreiben des Papstes findet sich aber der bemerkenswerte Satz: „Die Kirche überlässt es jedem Einzelnen, in der heiligen und rechten Freiheit der Kinder Gottes solche Mittel der Läuterung und der Heiligung zu gebrauchen.“ – Oder auch nicht, wie der Münsteraner Kirchenhistoriker Arnold Angenendt mit Nachdruck betont. Keine Pflicht. „Es besteht keine kirchliche Pflicht, Ablässe zu erwerben. Der Ablass ist nicht heilsentscheidend. Man kann darüber hinweggehen.“ Was Angenendt aber für wichtig hält: „Viel entscheidender ist, dass ich mich selber aufmache, dass ich mir von anderen helfen lasse, auf den richtigen Weg zu kommen.“

Der Ablass

Aus dem Katechismus der katholischen Kirche: Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Die Bedingungen für den Jubiläumsablass: das Durchschreiten einer Heiligen Pforte, Beichte, Kommunion und Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters. Zur Sache

Muss ich mich um einen Ablass bemühen?

Papst Paul VI. hat in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils das Ablasswesen der Kirche neu geordnet. Das Verrechnen von Ablasstagen war früher eher ein Fall für die höhere Mathematik als für die Theologie, die Grenze zum Aberglauben war nicht nachvollziehbar gezogen. In der Apostolischen Konstitution „Indulgentiarum doctrina“ hat Paul VI. 1967 die bis heute geltenden Regelungen festgelegt. Der Ablass gehört zur Lehre der katholischen Kirche, in dem Schreiben des Papstes findet sich aber der bemerkenswerte Satz: „Die Kirche überlässt es jedem Einzelnen, in der heiligen und rechten Freiheit der Kinder Gottes solche Mittel der Läuterung und der Heiligung zu gebrauchen.“ – Oder auch nicht, wie der Münsteraner Kirchenhistoriker Arnold Angenendt mit Nachdruck betont. Keine Pflicht. „Es besteht keine kirchliche Pflicht, Ablässe zu erwerben. Der Ablass ist nicht heilsentscheidend. Man kann darüber hinweggehen.“ Was Angenendt aber für wichtig hält: „Viel entscheidender ist, dass ich mich selber aufmache, dass ich mir von anderen helfen lasse, auf den richtigen Weg zu kommen.“

Jetzt die

Jetzt die