Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Vor mehr als 30 Jahren unterzeichneten die damalige Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika einen historischen Vertrag: Alle Atomraketen mit einer Reichweite bis 5.500 Kilometer sollten vernichtet werden. Die Angst vor einem Atomkrieg war damit beendet. Außerdem bekannten sich immer mehr Staaten zur Demokratie, in der die Macht vom Volk ausgeht und kein Herrscher allein darüber entscheiden kann, ob Krieg geführt wird. Ein dauerhafter Friede schien möglich. Doch Ende Jänner haben Russland und die USA den Abrüstungsvertrag gekündigt. Die Angst vor einem neuerlichen Wettrüsten steigt. Zudem versuchen Staatsoberhäupter in Polen, Ungarn oder der Türkei, die Macht des Volkes zu schwächen. Und weltweit werden Konflikte nach wie vor mit Waffengewalt ausgetragen. Deshalb beschäftigt viele die Frage: Haben die Demokratien versagt bzw. ist es naiv, zu glauben, dass Demokratie ein Instrument dafür sein kann, den Frieden zu sichern?

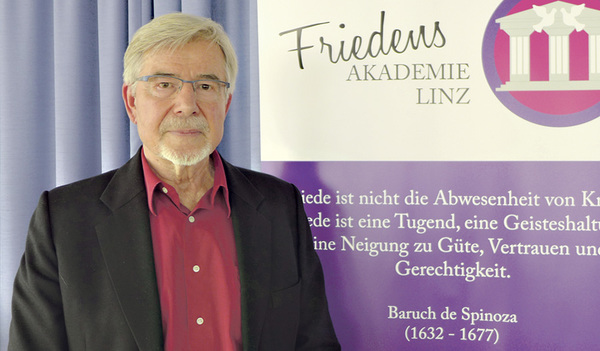

„Nein, die Idee vom ‚demokratischen Frieden‘ ist nicht erledigt“, sagt Lothar Brock von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Aber Demokratien müssten realistisch in ihrer Gesamtheit gesehen werden, und dazu gehöre auch der Krieg. Denn Demokratien sind zwar in der Regel untereinander friedlich. Aber sie können gewaltätig sein, vor allem gegenüber nicht demokratischen Staaten. Drei Gründe dafür hat der Friedensforscher am

1. Februar im Rahmen der „Linzer Friedensgespräche“ erläutert.

Zum einen empfinden es Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie als moralische Verantwortung, bei Konflikten in anderen Ländern notfalls militärisch einzugreifen. Lothar Brock nennt als Beispiel den Jugoslawienkrieg. 1999 griffen die Mitgliedsstaaten des Nordatlantikpaktes NATO – darunter Deutschland und Frankreich – mit militärischer Gewalt ein. Zum anderen ist die Bevölkerung in Demokratien anfällig für das Gefühl von Bedrohung, z. B. durch Terrorismus. Um terroristische Angriffe im eigenen Land zu verhindern oder zu rächen, werden in anderen Ländern Kriege geführt oder unterstützt. Und drittens neigen Demokratien dazu, von nicht demokratischen Staaten zu fordern, dass sie Menschenrechte einhalten oder freie Wahlen ermöglichen. Notfalls setzen sie Staaten deshalb politisch unter Druck. Zurzeit geschieht das in Venezuela, wo die USA den Gegenspieler von Diktator Nicolás Maduro unterstützen.

Wie ist es also möglich, trotz der kriegerischen Kehrseite von Demokratie einen weltweiten Frieden zu erreichen? Das könne nur gelingen, wenn Staaten sich nicht von anderen abgrenzten, sondern zusammenarbeiteten, sagt Lothar Brock. Demokratische Errungenschaften müssen außerdem verteidigt werden. Dazu gehören die Achtung der Menschen-, Minderheiten- und Flüchtlingsrechte sowie Prozesse, bei denen über eine Angelegenheit diskutiert wird, bis eine Einigung zustande kommt. Das sei gerade in Ländern Europas wichtig, wo die demokratische Mitbestimmung der Bevölkerung eingeschränkt werde, so der Friedensforscher. «

Die „Linzer Friedensgespräche“ zum Thema „Demokratie im Umbruch – Weltfrieden in Gefahr?“ wurden am 1. Februar 2019 von Friedensakademie Linz, Friedensstadt Linz, Pax Christi, „mensch & arbeit“ sowie weiteren katholischen Organisationen veranstaltet.

Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>