„Der Eiserne Vorhang war für mich keine Grenze“

Am 11. Dezember 1989. Gemeinsam mit seinem südböhmischen Amtskollegen schneidet Oberösterreichs Landeshauptmann Ratzenböck den

Stacheldraht an der Grenze zwischen dem Mühlviertel und der damaligen Tschechoslowakei durch. „Nie mehr sollen solche Zäune zwischen Völkern errichtet werden. Wir sind wieder Nachbarn geworden“, sagt Ratzenböck vor laufenden Kameras. Auch für den Bad Leonfeldener Werner Lehner war es „wie ein Wunder“. „Auf einmal ist man ganz leicht rübergefahren“, sagt Lehner. „Und man hat förmlich gemerkt, wie die Leute drüben aufatmen.“

Er ist einer der Menschen, die bereits zu Zeiten des Kalten Kriegs die Nachbarschaft zu den Tschechen gepflegt haben. „Ich bin damals von vielen belächelt worden, dass man sich mit denen nichts anfängt“, erzählt der 77-jährige Heimatforscher. Er ließ sich davon nicht beeindrucken, führte Reisegruppen bereits in der kommunistischen Zeit nach Südböhmen. „Der Eiserne Vorhang war für mich keine Grenze. In gewisser Weise war ich auch ein Türöffner. Nach der Wende haben mich manche für meinen Riecher bewundert“, erzählt er. Immer zu Weihnachten ist er die paar Kilometer von Leonfelden bis zur Zollwache gefahren, hat den tschechischen Zollwachebeamten frohe Weihnachten gewünscht und ihnen Süßigkeiten von der Lebzelterei Kastner geschenkt. Heute noch ist er in freundschaftlichem Kontakt mit den ehemaligen Grenzern.

Großvater weckte Interesse

Der Heimatforscher, der etwas Tschechisch kann, reagierte damals in mehreren brenzligen Situationen unerschrocken. „Einem Soldaten, der die Waffe auf mich richtete, habe ich gesagt, er soll das Maschinengewehr weglegen, dann bekommt er 20 Schilling von mir. Das hat tatsächlich funktioniert. Später hat er uns sogar daheim in Bad Leonfelden besucht“, erinnert er sich.

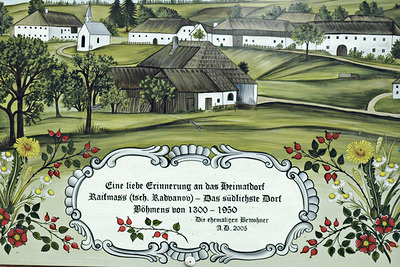

Das Interesse für die nahen Nachbarn hat sein Großvater geweckt, der im südböhmischen Radvanov als Hüterbub gearbeitet hat. Später sollte Werner Lehner als Gärtnerlehrling im Stift Wilhering auf viele Heimatvertriebene treffen. So lebten auch einige Klosterbrüder aus dem Zisterzienserstift Hohenfurth in dieser Zeit im Mutterkloster in Wilhering. Dadurch erfuhr er über die Geschichten von den Dörfern im Grenzgebiet, aus denen die deutschen Bewohner/innen nach 1945 vertrieben wurden, und die danach von den Kommunisten so gründlich geschleift wurden, dass sie komplett vom Erdboden verschwanden. Die Sprengarbeiten des tschechischen Militärs hörte man damals bis nach Bad Leonfelden.

154 Marterl

Nach der Wende nutzte Werner Lehner die Gunst der Stunde und intensivierte gemeinsam mit der Hohenfurther Pfarrgemeinschaft die historische Spurensuche im früheren Niemandsland. Für die aus dem Grenzgebiet vertriebenen Deutschen, denen sich Lehner stets verbunden fühlte, bot die Wende die Möglichkeit, die alte Heimat endlich wieder zu besuchen. 154 Marterl hat Lehner, der praktisch täglich in Südböhmen unterwegs ist, gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn in Eigenregie wieder neu aufgebaut. „Das kommunistische Regime ließ die Marterl umstoßen, damit man sich nicht mehr orientieren konnte, wo die Siedlungen früher waren“, berichtet er. „Religion hat bei den Heimatvertriebenen eine große Rolle gespielt. Bei der Renovierung der religiösen Kleindenkmäler geht es aber auch darum, den Menschen, die hier lebten, ihre Heimat wieder zurückzugeben. Und es ist für mich eine grenzüberschreitende Kulturarbeit.“

Beide Seiten profitieren

Dank Lehner kann man dadurch den Spuren von Generationen folgen, ihr Leiden nachvollziehen und die alte Heimat als geistiges Erbe durchwandern. Gedenkkreuze und Infotafeln geben eine Vorstellung davon, wie die alten Dörfer früher ausgesehen haben. Die Aufschriften sind dabei auf Deutsch und Tschechisch. „Deutschtümelei liegt mir fern. Wir sind hier auf tschechischem Staatsgebiet und müssen das akzeptieren“, sagt Lehner. Die respektvolle Haltung bewahrt davor, dass alte Wunden zwischen Tschechen und Österreichern wieder aufreißen. Seine Arbeit ist damit auch bei den tschechischen Nachbarn sehr akzeptiert, die sehen, dass von der Erhaltung der Kleindenkmäler beide Seiten profitieren. «

Fall des Eisernen Vorhangs

Knapp 40 Jahre hatte der Eiserne Vorhang Europa in „Ost“ und „West“ geteilt. 1989 ging dann mit der Samtenen Revolution die jahrzehntelange Ära des Kalten Krieges abrupt zu Ende und die Stacheldrahtbarriere wurde abgebaut.

Ab den späten 1940er-Jahren trennte Südböhmen und das Mühlviertel ein gut bewachtes Sperrsystem. 167 Kilometer lang zog sich der Eiserne Vorhang in zwei Reihen Stacheldraht zwischen dieser Grenze. Das kommunistische Regime hatte damit eine Hürde aufgebaut, die kaum Kontakte zuließ. In der Nähe des Eisernen Vorhangs kamen viele Menschen zu Tode: auf der Flucht, bei Unfällen im verminten Gebiet und durch Schüsse der Soldaten. Häuser, Kirchen, und Kapellen auf tschechischem Gebiet wurden von den Kommunisten in den 1950er-Jahren gesprengt. Das Grenzland wurde zum Niemandsland, es war militärisches Sperrgebiet.

Nachdem Ungarn bereits im Mai 1989 mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs an der Grenze zu Österreich begonnen hatte, wurde am 11. Dezember 1989 auch die oberösterreichisch-tschechische Grenze bei Wullowitz im Mühlviertel durchtrennt. Vor den Augen der Öffentlichkeit durchschnitt Landeshauptmann Josef Ratzenböck gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden von Südböhmen, Miroslav Šenkyr, an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze eigenhändig den Draht.

1993 zerfiel die Tschechoslowakei in zwei Staaten, Tschechien und die Slowakei. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 2004 ist die tschechische Republik endgültig nach Europa zurückgekehrt.

Jetzt die

Jetzt die