Wort zum Sonntag

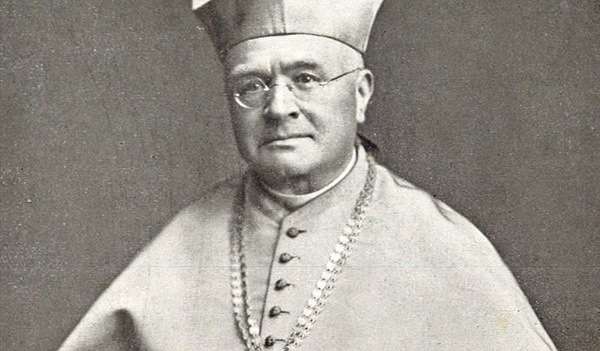

Kurz vor Weihnachten hat der Linzer Stadtsenat beschlossen, vier Straßen, deren Namensgeber historisch belastet sind, umzubenennen. Darunter ist auch eine Straße, die nach Bischof Johannes M. Gföllner (1867–1941) benannt wurde. Er hatte in einem Hirtenbrief aus 1933 unter anderem antisemitische Vorurteile betont und an der Abschaffung der Demokratie mitgewirkt.

Die Einstufung Bischof Gföllners im Bericht der Straßennamenkommission entspricht der Kategorisierung, an der sich die Kommission zu orientieren hatte. So weit, so gut, die Aufregung hält sich in Grenzen!

Allerdings: Die kurze Aufmerksamkeit, die Medien für die Sache aufbringen, lässt verzerrte Vereinfachungen zurück. Eine davon betrifft die Rolle des katholischen Antisemitismus für die nationalsozialistische Judenverfolgung. Darum kreist in der Zeitgeschichtsforschung eine der längstandauernden Kontroversen und deshalb ist der Fall Gföllner nicht ganz so einfach, wie es das Projektergebnis glauben lässt.

Bei einem flüchtigen Blick auf das Projektergebnis der Kommission erscheint der Linzer Bischof mit seinem Antisemitismus, wie er ihn in seinem Hirtenbrief vom Jänner 1933 äußerte, als direkter Wegbereiter der Nationalsozialisten. Dabei war das pastorale Schreiben eine der schärfsten Verurteilungen des Nationalsozialismus eines Oberhirten in Österreich. Und genau dieser Inhalt erhielt unerwartet hohe Resonanz, nicht die antisemitischen Passagen, die es anderswo und in Dauerschleife zu hören gab.

Katholische Zeitgenoss:innen der Zwischenkriegszeit teilten einerseits mit Gföllner die verbreiteten antisemitischen Stereotype. Andererseits liegen kirchenkritische Deutungen falsch, welche die lange Geschichte der christlichen Judenverfolgungen direkt beim „Katholiken“ Adolf Hitler münden lassen. Der rassische Antisemitismus der Nationalsozialisten blieb unvereinbar mit der katholischen Lehre.

Und dennoch: Ohne die Vorstellungsmuster des katholischen Antisemitismus wäre die Shoah nicht möglich geworden. Will man das Verhältnis von katholischer Kirche und Nationalsozialismus seriös beschreiben, muss man auf diese Ambivalenzen abzielen, die sich in der Person Gföllner beispielhaft abbilden.

Andreas Schmoller ist Leiter des Jägerstätter-Instituts an der Katholischen Privat-Universität Linz.

Am 21. Jänner 1933 veröffentlichte Gföllner den Hirtenbrief über den wahren und falschen Nationalismus. In Wien gingen Menschen aus der jüdischen Gemeinde an die Öffentlichkeit, denn man erkannte die Gefahr, die von dem Brief ausging, und durchschaute seine Doppelbödigkeit.

So schrieb der Zionist Robert Stricker, die Regierung prüfe Bewerber für ein Staatsamt nicht entlang der von Gföllner genannten Unterscheidung zwischen „entarteten“ bzw. „gottentfremdeten“ Juden und anderen, sondern die „Judensperre“ gelte generell. Gföllner bestätigte in seinem Hirtenbrief einmal mehr die diffamierenden Vorurteile eines negativen jüdischen Einflusses in Wirtschaft, Handel, Geschäft, Presse, Theater, Kino, Advokatur (gegen jüdische Rechtsanwält:innen) und Heilpraxis (gegen jüdische Ärzt:innen).

Damit definierte der oberste Repräsentant der katholischen Kirche Oberösterreichs moderne jüdische Ärzte wie den sozial tätigen Linzer Mediziner Dr. Hans Richter als unmoralisch und „schädlich“. Dass die Aufforderung des Bischofs Gföllner schließlich Früchte trug, ist 1937 an einem Urteil gegen Dr. Richter, die diesem seine berufliche Tätigkeit gänzlich zunichtemachten (vier Monate schwere Kerker), belegbar. In der Anzeige, den Voruntersuchungen und der Anklage (wegen Sterilisation an Männern) ging es insgesamt um drei Ärzte und zwei Krankenschwestern.

Verurteilt wurde einer – der einzige Jude unter ihnen. Der Vorschlag Bischof Gföllners, dass man gegen Jüdinnen und Juden „in Gesetzgebung und Verwaltung einen starken Damm aufrichten sollte“, wurde offenbar gehört und umgesetzt. Es gelang damit den antisemitischen und mit althergebrachter Moral ausgestatteten Repräsentanten des Staates und der katholischen Kirche die Existenz eines jüdischen Arztes zu vernichten. Er beging Selbstmord.

Verena Wagner ist evangelische Theologin und Autorin mehrerer Bücher zur jüdischen Geschichte in Linz und Oberösterreich.

Wort zum Sonntag

Turmeremitin Birgit Kubik berichtet über ihre Woche in der Türmerstube hoch oben im Mariendom Linz >>

Die KIRCHENZEITUNG bietet vielfältige Angebote für Pfarren:

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>