Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.

Die Symbolik der Bäume in der Bibel

Fruchtbarkeit, Friede und Wohlergehen ziehen sich als Grundsymbolik der rund 30 in der Bibel erwähnten Bäume immer wieder durch. Die Auswahl der Arten, die Manfred Böhm für sein Buch getroffen hat, begründet er mit der „Hierarchie der Bäume, die sehr schön dargestellt wird in der Jotam-Fabel“ (Ri 9,8–15). Sie erzählt davon, dass Bäume auf die Suche gehen nach einem Königs-Kandidaten und sie sprechen zuerst den Ölbaum an, der allerdings das Angebot nicht annimmt, weil er meint, dass er da ist für die Götter und Menschen, um ihnen Öl zu spenden. Auch die beiden nächsten Bäume, die Feige und der Weinstock, lehnen das Angebot ab.

Der Ölbaum

Neben Ölbaum, Feige und Weinstock „begegnen wir zerstreut in der Bibel immer wieder Fruchtbäumen wie der Dattelpalme, dem Granatapfel- oder dem Mandelbaum und auch Wildbäumen wie der Zeder, der Zypresse, der Eiche oder der Terebinthe. Schon bei den Israeliten spielten Bäume wegen ihres Nutzens eine zentrale Rolle, darunter vor allem der Ölbaum“, erzählt der Theologe. Er wird auch erwähnt als ein Fruchtbaum unter den so genannten sieben Arten, die im Buch Deuteronomium vorkommen (Dtn 8,8): Ölbaum, Feige, Dattelpalme, Weinstock, Granatapfel, Weizen und Gerste waren für die Israeliten die natürlichen Nahrungsgrundlagen (1 Kön 17,12). Das aus den Oliven gewonnene Öl wurde auch als Heilmittel verwendet. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,34) reinigt dieser die Wunden eines Mannes, der von Räubern schwer verletzt wurde, mit Öl und Wein.

Nahrungsgrundlage

Bäume werden in der Bibel schon im ersten Buch der Genesis erwähnt (Gen 1,11f). „Da ist von den Pflanzen und Bäumen die Rede, die am dritten Tag nach der Schöpfungserzählung geschaffen wurden.“ Das sei laut Manfred Böhm insofern interessant, „da es unserem modernen evolutionären Weltverständnis entspricht.“ Die Vegetation gehe von der Entwicklung her den Tieren und den Menschen voraus. Sie werde in der Bibel als Teil der Erde betrachtet und so auch als Voraussetzung für das Leben von Tier und Mensch. „Bäume, aber auch andere Pflanzen, sind also Nahrungsgrundlage. Natürlich kann man aus ihnen auch Baumaterial, Medizin oder Heilmittel gewinnen. Es gibt ein Sprichwort das besagt, die Zivilisation beginnt mit dem ersten gefällten Baum und endet mit dem Fällen des letzten Baumes.“

Lebensbaum

Als Symbol des Lebens kommen bereits in der Geschichte vom Garten Eden der Lebensbaum und der Erkenntnisbaum vor, „die im Grunde ein Baum sind“, sagt Manfred Böhm (Gen 2,9). Dieser Paradiesbaum, wie er auch genannt wird, spielt aus biblischer Sicht eine große Rolle für das Schicksal der Menschen. Dadurch dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht dieses Baumes essen, kommt es folglich zur Vertreibung aus dem Paradies und sie verlieren das Anrecht auf ewiges Leben.

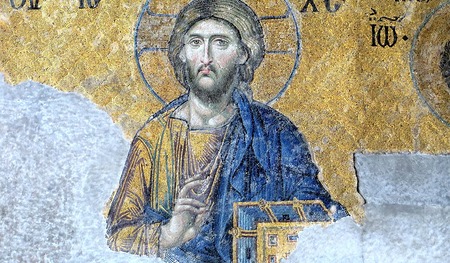

Mit der Frage, ob es noch eine Chance gibt, wieder in das Paradies zu gelangen, haben sich verschiedene Theologen und Bibelwissenschaftler immer wieder beschäftigt. In der Weisheitsliteratur der Heiligen Schrift (Sprichwörter 3,13–19), „wo wir auch dem Lebensbaum begegnen“, heißt es, wer Weisheit findet, hat Anteil am Lebensbaum und dem wird ein glückliches Leben verheißen. „Das bedeutet letztlich, wer weise, gerecht und ehrlich lebt, erntet symbolisch die Früchte des Lebensbaums, der sinnbildlich für die Weisheit steht. So kann der Mensch zu Glück finden – einem Zustand, der an das Paradies erinnert“, sagt der Theologe. Doch die Frage bleibe immer noch bestehen, ob wir zurück ins Paradies kommen. „Das Tor dazu kann letztlich nicht durch unser moralisches Handeln von außen aufgeschlossen werden. Die Initiative muss von innen kommen, von Gott. Im Neuen Testament erfahren wir ganz klar, dass Gott sich selbst in seinem Sohn am Kreuz für uns hingibt, um uns zu erlösen und um uns das ewige Leben wieder zu schenken.“

Feigenbaum

Im biblischen Kontext könnte der Baum der Erkenntnis ein Feigenbaum gewesen sein, weil Adam und Eva, unmittelbar nachdem sie von der Frucht des Baumes gegessen hatten, sich aus Feigenblättern einen Schutz anfertigten (Gen 3,7), erklärt Manfred Böhm. Auf den Feigenbaum werde in der Bibel oft Bezug genommen. Er komme zudem ebenfalls bei den sieben Arten vor (Dtn 8,8) und ist wie der Ölbaum ein Symbol für Frieden und Wohlergehen. Im Alten Testament wird erwähnt, dass König Hiskijas Wunden mit Feigenbrei eingerieben wurden (2 Kön 20,7). Die Feige scheint also auch ein Heilmittel zu sein. Im Neuen Testament verfluchte Jesus einen Feigenbaum, der keine Feigen trug und dieser verdorrte daraufhin (Mk 11,12f.). „Gemeint ist mit dem Feigenbaum das damalige jüdische Establishment. Jesus hat darin eine Kritik an diese jüdische Herrscherschicht hineingegeben“, führt der Theologe aus.

Wurzel Jesse

Aufgrund der Begegnung mit Bäumen in Ehrfurcht nahm man in ihnen auch eine unsichtbare göttliche Präsenz an und glaubte daran. „Das hat verschiedene Motive. Zum einen schützen Bäume vor der Sonne, sie spenden Schatten und sie ermöglichen dadurch auch die Versammlung von Menschen. So konnten durch Bäume Orte von Kultstätten entstehen“, erklärt Böhm. Schließlich gab es so etwas wie eine Baumgottheit, insbesondere bei den Kanaanitern. Diese Vorstellung wurde von den alten Israeliten aufgegriffen. In der Begegnung Mose mit dem Dornbusch am Berg Horeb symbolisiert der lodernde Dornbusch, der nicht verbrennt, insbesondere dieses Feuer im Dornbusch, die göttliche Präsenz (Ex 3,1f). An anderer Stelle sah der Prophet Jesaja im Baumstumpf ein messianisches Hoffnungszeichen (Jes 11,1f.). „Daraus entsteht später die Vorstellung von der Wurzel Jesse, mit der die Generationen beginnen, die zu Jesus, dem Messias hinführen.“

Weltenbaum

Um auf den Dornbusch zurückzukommen, so ist er in der anfangs erwähnten Jotam-Fabel sehr negativ gezeichnet. Von der Botanik her könne, so Böhm, der Dornbusch allerdings bis zu zehn Meter hoch werden und erreiche doch eine stolze Höhe. Er trägt auch Früchte, die allerdings nicht genießbar sind. Wenn er einmal Feuer fängt, brennt er wie Zunder. „Darum droht der Dornbusch in der Jotam-Fabel den Zedern des Libanon auch mit Feuer. Und das, obwohl die Zedern mächtige Bäume sind und die Anlage haben, den Weltenbaum zu repräsentieren.“ Diese Symbolik erfahren wir auch in anderen Bibelstellen, wo z. B. der Prophet Ezechiel (Ez 31,12) die Großmacht des Pharaos von Assur mit einer Zeder vergleicht. „Hier hat der Weltenbaum keine religiöse Bedeutung, sondern die einer politischen Metapher. Der Weltenbaum wird zum Weltmachtbaum, der durch die Großmacht Assur oder auch durch das pharaonische Reich repräsentiert worden ist.“

Ganz allgemein sei der Weltenbaum ein Abbild des Kosmos, sagt Böhm. „Diese Vorstellung begegnet uns bei vielen Völkern. Der Wurzelbereich entspricht der Unterwelt, der Stamm unserer Welt und die Baumkrone der Oberwelt, dem Himmel. Die Schamanen benutzen Bäume wie die Lärche oder die Birke, um in verschiedene Weltdimensionen zu gelangen.“ Diese Grundstruktur – Oberwelt, Mittelwelt, Unterwelt – findet sich auch in der Bibel wieder im Zusammenhang mit den sogenannten Himmelsreisen. Als Beispiel nennt Manfred Böhm den Propheten Ezechiel. „Er muss für diese Reisen keinen Baum besteigen, sondern es ist Gottes Geist, der den Propheten empornimmt und wegnimmt von dem Ort, wo er sich aufhält.“ (Ez 3,14). «

Buchtipp: Manfred Böhm: In den Himmel wachsen. Bäume der Bibel. Symbole für das Leben. Patmos Verlag, 2019, 125 Seiten, 18 €.

Jetzt die

Jetzt die