BRIEF_KASTEN

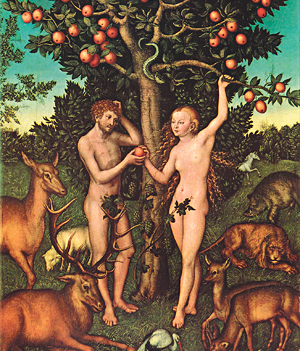

Gott und die Liebe

Was Liebe betrifft, trauen der katholischen Kirche immer weniger Leute zu, dass sie dazu Wesentliches zu sagen hätte. Der Grazer Pastoraltheologe Rainer Bucher sagt es drastisch: „Das katholische Sexualregime ist zusammengebrochen.“

Am 18. November lud die Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz zum Nachdenken über Gott und die Liebe ein. Bei diesem „Dies academicus“ (akademischen Tag) war der Andrang groß. Gibt es also doch etwas zu sagen?

Ja, sagt der bekannte Moraltheologe Eberhard Schockenhoff aus Freiburg. Sogar über die vorrangige Bedeutung der Ehe soll Kirche reden. „Aber sie kann dies nur dann glaubwürdig tun, wenn sie zuvor klargemacht hat, dass sie gleichgeschlechtlich liebende Menschen anerkennt und diesen mit moralischer Achtsamkeit und Wertschätzung begegnet.“ Oder auch Geschiedene in zweiter Ehe: Für Schockenhoff ist klar: „Wo moralische Werte wie Treue, Freundschaft, Füreinander-Eintreten, Verlässlichkeit gelebt werden, verdient das Respekt und Anerkennung.“ Problematisch seien hingegen auf Untreue gegründete Beziehungen – unabhängig, welcher geschlechtlichen Orientierung.

Bei den Vorträgen wurde der Handlungsspielraum deutlich, der auch der Bischofssynode in Rom, die im Herbst 2015 tagen wird, offenstehen könnten. So führte die Regensburger Professorin für Kirchenrecht Sabine Demel vor Augen: Die katholische Kirche kann an der grundsätzlichen Unauflöslichkeit der Ehe festhalten, zugleich aber die „Rechtswirkung“ einer Ehe aufheben – und so eine zweite Ehe zulassen. Wenn beide Partner ihre Ehe als gescheitert betrachten, keiner sich böswillig verlassen weiß, und sie ihr Scheitern auch in einem Bewusstsein der Reue anerkennen, dann könnte die Kirche eine Dispens erteilen. Schon jetzt löse die Kirche ja Ehen auf, obwohl sie diese grundsätzlich für unauflöslich hält, weist sie auf eine Inkonsequenz hin.

Beleuchtet wurden an der Theologischen Universität zahlreiche weiterer Facetten der vielfältigen Lebensformen im 21. Jahrhundert. So macht Helma Lutz – Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung in Hamburg – auf jene Mütter aufmerksam, die als Altenpflegerinnen in Österreich oder Deutschland arbeiten und ihre Kinder in einer Art „transnationaler Mutterschaft“ erziehen. Familien hierzulande lösen ihre Pflegeprobleme – für eine Familie anderswo bedeutet es weitreichende Konsequenzen. Über Skype sind diese Mütter mit ihren Kindern in Beziehung, falls das möglich ist. Es gibt einen globalen Markt für Pflege-Dienstleistungen. Da ist auch viel Ausbeutung im Spiel. Familienleben ist schwierig geworden, ist nie einfach da, sondern, wie Expertinnen und Experten sagen, „eine Herstellungsleistung“.

Am 18. November lud die Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz zum Nachdenken über Gott und die Liebe ein. Bei diesem „Dies academicus“ (akademischen Tag) war der Andrang groß. Gibt es also doch etwas zu sagen?

Ja, sagt der bekannte Moraltheologe Eberhard Schockenhoff aus Freiburg. Sogar über die vorrangige Bedeutung der Ehe soll Kirche reden. „Aber sie kann dies nur dann glaubwürdig tun, wenn sie zuvor klargemacht hat, dass sie gleichgeschlechtlich liebende Menschen anerkennt und diesen mit moralischer Achtsamkeit und Wertschätzung begegnet.“ Oder auch Geschiedene in zweiter Ehe: Für Schockenhoff ist klar: „Wo moralische Werte wie Treue, Freundschaft, Füreinander-Eintreten, Verlässlichkeit gelebt werden, verdient das Respekt und Anerkennung.“ Problematisch seien hingegen auf Untreue gegründete Beziehungen – unabhängig, welcher geschlechtlichen Orientierung.

Bei den Vorträgen wurde der Handlungsspielraum deutlich, der auch der Bischofssynode in Rom, die im Herbst 2015 tagen wird, offenstehen könnten. So führte die Regensburger Professorin für Kirchenrecht Sabine Demel vor Augen: Die katholische Kirche kann an der grundsätzlichen Unauflöslichkeit der Ehe festhalten, zugleich aber die „Rechtswirkung“ einer Ehe aufheben – und so eine zweite Ehe zulassen. Wenn beide Partner ihre Ehe als gescheitert betrachten, keiner sich böswillig verlassen weiß, und sie ihr Scheitern auch in einem Bewusstsein der Reue anerkennen, dann könnte die Kirche eine Dispens erteilen. Schon jetzt löse die Kirche ja Ehen auf, obwohl sie diese grundsätzlich für unauflöslich hält, weist sie auf eine Inkonsequenz hin.

Familie über Internet

Beleuchtet wurden an der Theologischen Universität zahlreiche weiterer Facetten der vielfältigen Lebensformen im 21. Jahrhundert. So macht Helma Lutz – Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung in Hamburg – auf jene Mütter aufmerksam, die als Altenpflegerinnen in Österreich oder Deutschland arbeiten und ihre Kinder in einer Art „transnationaler Mutterschaft“ erziehen. Familien hierzulande lösen ihre Pflegeprobleme – für eine Familie anderswo bedeutet es weitreichende Konsequenzen. Über Skype sind diese Mütter mit ihren Kindern in Beziehung, falls das möglich ist. Es gibt einen globalen Markt für Pflege-Dienstleistungen. Da ist auch viel Ausbeutung im Spiel. Familienleben ist schwierig geworden, ist nie einfach da, sondern, wie Expertinnen und Experten sagen, „eine Herstellungsleistung“.

Jetzt die

Jetzt die