BRIEF_KASTEN

Ganz „normale“ Zwangsarbeit

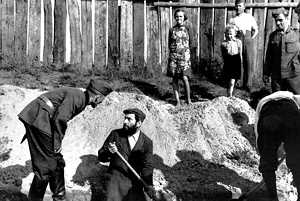

Die Transparentträger gehen einer Gruppe ihresgleichen voran, die, Schaufel und Heindl geschultert, zur Arbeit ausrücken. Das Foto dokumentiert eine Facette der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, den Zynismus. Juden, Roma, Sinti, Kriegsgefangene und andere entrechtete Gruppen wurden zur Arbeit gezwungen, damit gedemütigt und geschunden. Viele kamen zu Tode.

Über 20 Millionen Menschen wurden während der NS-Zeit in Deutschland, Österreich und den besetzten Gebieten Opfer der Zwangsarbeit. Diese fand nicht irgendwo statt, sondern mitten unter den Menschen. Alleine in Österreich gab es etwa 1944/Anfang 1945 eine Million Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Sie wurden zur Arbeit in Geschäften, auf den Feldern, in Fabriken, bei gefährlichen Rüstungsprojekten und Bauarbeiten gezwungen. Auch im Bereich der Kirchen, Krankenhäuser und caritativen Einrichtungen gab es zur Arbeit Gezwungene, sagt Dr. Stefan Hördler, Kurator der Ausstellung. Wenn der Holocaust nicht gesehen wurde, weil er sich im Entfernten vollzog, die Zwangsarbeit war allgegenwärtig in den Städten und auf dem Land, in Fabriken und auf Feldern.

Im Museum Arbeitswelt Steyr wird seit 12. Mai die Wanderausstellung zur Zwangsarbeit gezeigt. Sie war bisher schon in Berlin, Dortmund, Hamburg, Moskau und Prag zu sehen. Steyr ist die letzte Station; noch 2017 wird die Ausstellung als Dauerausstellung in Weimar eröffnet. In seiner Eröffnungsrede in Steyr am 11. Mai griff Günter Saathoff eine Anmerkung von Innenministerin Mikl-Leitner zu den Flüchtlingsbewegungen auf. Mikl Leitner sagte am 24. Februar des heurigen Jahres: „Deutschland muss sich entscheiden, welche Signale Deutschland aussenden will.“ Saathoff, Vorstand der deutschen Stiftung EVZ (Erinnerung Verantwortung Zukunft), die die Ausstellung fördert, wandte den Satz auf die Aufarbeitung von historischem Unrecht an: „Da mache ich mir gerne diese Aufforderung zu eigen und sage für unser Land: Wir wollen uns der Vergangenheit stellen, sie verstehen und vor allem auch Sensibilisierungen für heutige Auseinandersetzungen und politische Dynamiken entwickeln.“

Der Vergangenheit stellen. Das heißt nicht nur die Fakten anerkennen: 20 Millionen Menschen, die unter oft tödlich endenden Bedingungen zur Arbeit gezwungen worden sind. Sondern auch die persönlichen Leidensgeschichten wahrnehmen wie auch die Verstrickungen in die Täterschaft. Da gab es die Gewöhnung an die Gewalt und die Ausgrenzung schon vor dem Krieg, etwa die öffentliche Demütigung von Juden, die in Österreich mit dem Einmarsch Hitlers im März 1938 einsetzte. Sie wurden gezwungen, öffentliche Aufrufe zur Selbstständigkeit Österreichs von Gehsteigen und Wänden zu waschen. Viele schauten zu, waren belustigt. Dann die Radikalisierung und dass Zwangsarbeit zum Massenphänomen wurde. Im Krieg wurden überall – in den besetzten Gebieten sowie in Deutschland und in Österreich – Frauen, Männer und auch Kinder eingesetzt.

Nun ist die Zwangsarbeit als Erinnerungs-Anstoß an einen ihrer wichtigsten Orte gekommen, nach Steyr. Hier und an den anderen Standorten der Steyr-Daimler-Puch AG waren in der NS-Zeit viele Zwangsarbeiter/innen im Einsatz. „Eine der wichtigsten Dimensionen der Ausstellung ist die fast perverse Alltäglichkeit“, sagte Saathoff. „Man wusste es, und es gab kein Erschrecken.“

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, Ausstellung bis 18. Dezember 2016 im Museum Arbeitswelt, Steyr, geöffnet Di. bis So., 9 bis 17 Uhr. Begleitprogramm in Steyr, Linz und Wien mit Vorträgen, Lesungen, Filmvorführungen, Diskussionen, Stadtführungen und Exkursionen.

www.ausstellung-zwangsarbeit.org Stiftung „Erinnerung Verantwortung und Zukunft“, www.stiftung-evz.de

Eine Million alleine in Österreich

Über 20 Millionen Menschen wurden während der NS-Zeit in Deutschland, Österreich und den besetzten Gebieten Opfer der Zwangsarbeit. Diese fand nicht irgendwo statt, sondern mitten unter den Menschen. Alleine in Österreich gab es etwa 1944/Anfang 1945 eine Million Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Sie wurden zur Arbeit in Geschäften, auf den Feldern, in Fabriken, bei gefährlichen Rüstungsprojekten und Bauarbeiten gezwungen. Auch im Bereich der Kirchen, Krankenhäuser und caritativen Einrichtungen gab es zur Arbeit Gezwungene, sagt Dr. Stefan Hördler, Kurator der Ausstellung. Wenn der Holocaust nicht gesehen wurde, weil er sich im Entfernten vollzog, die Zwangsarbeit war allgegenwärtig in den Städten und auf dem Land, in Fabriken und auf Feldern.

Sensibilisieren

Im Museum Arbeitswelt Steyr wird seit 12. Mai die Wanderausstellung zur Zwangsarbeit gezeigt. Sie war bisher schon in Berlin, Dortmund, Hamburg, Moskau und Prag zu sehen. Steyr ist die letzte Station; noch 2017 wird die Ausstellung als Dauerausstellung in Weimar eröffnet. In seiner Eröffnungsrede in Steyr am 11. Mai griff Günter Saathoff eine Anmerkung von Innenministerin Mikl-Leitner zu den Flüchtlingsbewegungen auf. Mikl Leitner sagte am 24. Februar des heurigen Jahres: „Deutschland muss sich entscheiden, welche Signale Deutschland aussenden will.“ Saathoff, Vorstand der deutschen Stiftung EVZ (Erinnerung Verantwortung Zukunft), die die Ausstellung fördert, wandte den Satz auf die Aufarbeitung von historischem Unrecht an: „Da mache ich mir gerne diese Aufforderung zu eigen und sage für unser Land: Wir wollen uns der Vergangenheit stellen, sie verstehen und vor allem auch Sensibilisierungen für heutige Auseinandersetzungen und politische Dynamiken entwickeln.“

Perverse Alltäglichkeit

Der Vergangenheit stellen. Das heißt nicht nur die Fakten anerkennen: 20 Millionen Menschen, die unter oft tödlich endenden Bedingungen zur Arbeit gezwungen worden sind. Sondern auch die persönlichen Leidensgeschichten wahrnehmen wie auch die Verstrickungen in die Täterschaft. Da gab es die Gewöhnung an die Gewalt und die Ausgrenzung schon vor dem Krieg, etwa die öffentliche Demütigung von Juden, die in Österreich mit dem Einmarsch Hitlers im März 1938 einsetzte. Sie wurden gezwungen, öffentliche Aufrufe zur Selbstständigkeit Österreichs von Gehsteigen und Wänden zu waschen. Viele schauten zu, waren belustigt. Dann die Radikalisierung und dass Zwangsarbeit zum Massenphänomen wurde. Im Krieg wurden überall – in den besetzten Gebieten sowie in Deutschland und in Österreich – Frauen, Männer und auch Kinder eingesetzt.

Nun ist die Zwangsarbeit als Erinnerungs-Anstoß an einen ihrer wichtigsten Orte gekommen, nach Steyr. Hier und an den anderen Standorten der Steyr-Daimler-Puch AG waren in der NS-Zeit viele Zwangsarbeiter/innen im Einsatz. „Eine der wichtigsten Dimensionen der Ausstellung ist die fast perverse Alltäglichkeit“, sagte Saathoff. „Man wusste es, und es gab kein Erschrecken.“

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, Ausstellung bis 18. Dezember 2016 im Museum Arbeitswelt, Steyr, geöffnet Di. bis So., 9 bis 17 Uhr. Begleitprogramm in Steyr, Linz und Wien mit Vorträgen, Lesungen, Filmvorführungen, Diskussionen, Stadtführungen und Exkursionen.

www.ausstellung-zwangsarbeit.org Stiftung „Erinnerung Verantwortung und Zukunft“, www.stiftung-evz.de

Jetzt die

Jetzt die