Kann denn Töten Liebe sein?

Die Mehrheit der Filme zum Thema Todeswunsch ist tendenziell für Sterbehilfe, fasst der Grazer Medizinethiker und Filmkenner Johann Platzer die Verfilmungen der letzten Jahre zusammen. Wobei er als Moraltheologe ergänzt, dass man nicht von „Sterbehilfe“ sprechen solle. Für passive Sterbehilfe wäre „Sterben zulassen“ geeigneter (lebensverlängernde Therapien werden nach Patientenwunsch oder medizinisch begründet abgesetzt). Indirekte Sterbehilfe würde besser mit „Therapie am Lebensende“ beschrieben – zur Schmerzlinderung wird dabei auch der Einsatz lebenszeitverkürzender Medikamente in Kauf genommen. Aktive Sterbehilfe entspricht der Tötung auf Verlangen. Die vierte Form ist die Beihilfe zur Selbsttötung. Als Überbegriff würde sich „Sterbebegleitung“ besser eignen als „Sterbehilfe“. So weit, so komplex. Sterben zuzulassen und Therapien am Lebensende sind in Österreich nicht verboten. Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf Verlangen sind jedoch nicht erlaubt. Das soll nach katholischer Lehre so bleiben. Mit Spannung wird die diesbezügliche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, der seit 23. November wieder tagt, erwartet. Johann Platzer wünscht sich keine gesetzlichen Änderungen, doch für die Zukunft mitunter „Barmherzigkeit in existenziellen Konfliktfällen der Beihilfe zum Suizid“.

Filme hinterfragen

Was die Filme betrifft, meint der Moraltheologe, ist es jedenfalls wichtig, sie zu reflektieren. „Solche Filme haben eine Wirkung, eine Botschaft.“ Daher sollen sie nicht unhinterfragt bleiben. Er vergleicht den Kinofilm „Liebe“ des österreichischen Regisseurs Michael Haneke, der 2013 mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde, mit dem Fernsehfilm „Die Auslöschung“, in dem bekannte Schauspieler/innen wie Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck mitwirken. Während „Liebe“ die Zuseher/innen mit vielen Fragen zurücklässt, was der Komplexität des Themas entspricht, macht es sich der Fernsehfilm aus Sicht des Ethikers zu einfach. „Hier wird das Publikum tendenziell in eine Richtung gedrängt.“ In beiden Filmen ist es der Partner oder die Partnerin, die sich gezwungen sieht, den Sterbewunsch des unheilbar kranken Gegenübers nach anfänglicher Ablehnung zu erfüllen.

Sinn durch Begegnung

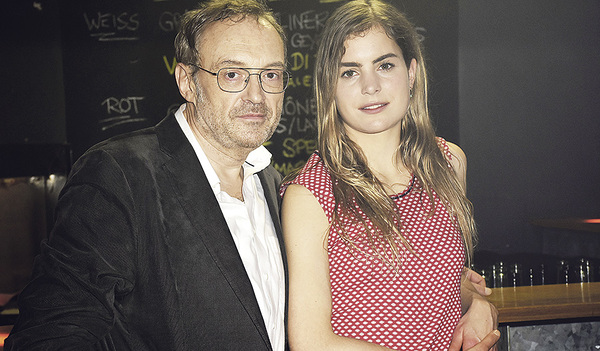

Eine andere Richtung schlägt der Film „Arthur & Claire“ aus dem Jahr 2018 ein. Josef Hader schrieb am Drehbuch mit und übernahm die Hauptrolle des Österreichers, der sich auf den Weg zur Tötung auf Verlangen nach Amsterdam macht, um dem prognostizierten Tod durch Lungenkrebs zuvorzukommen. Im Hotel beobachtet er, wie sich eine junge Frau das Leben nehmen will und möchte sie unbedingt daran hindern. „Der Film folgt dem Grundnerv religiöser Welterfahrung“, meint der Cineast und Dogmatiker Józef Niewiadomski, weil zwei Personen ihre ursprüngliche Absicht durch ihre Begegnung und durchaus konfliktgeladene Konfrontation ändern. Niewiadomski vergleicht die Geschichte mit Elia und der Witwe von Sarepta aus dem Alten Testament. Auch dort wünschen sich beide zu sterben, begegnen sich und werden einander zu Engeln. Tatsächlich sagt der sonst unpathetische Arthur zu Claire: „Du bist für mich wie ein Engel, der mich gerade abholt.“ Der Theologe Niewiadomski entdeckt darin eine biblische Grundhaltung: „Sie denken nicht mehr an sich selber, sondern gehen aufeinander zu.“ Er verwendet dafür das starke Wort „Gnadenerfahrung“. Besonders fasziniert den Filmkenner, dass „Arthur & Claire“ so etwas wie eine heilsgeschichtliche Logik vermittelt, ohne auch nur ein einziges religiöses oder theologisches Wort zu verwenden. Theologie würde sich oft schwertun, solche Erfahrungsgeschichten zu vermitteln. Das Anliegen formuliert auch der Medizinethiker Platzer: „Wir müssen kirchliche Argumente in eine Sprache übersetzen, die auch nichtreligiöse Menschen verstehen können.“