Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.

Sommerakademie: Zum Frieden in kleinen Schritten

Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung zählt in ihrer jüngsten Erhebung weltweit 28 Kriege und bewaffnete Konflikte. Der Krieg in der Ukraine und in Gaza sind die, die hierzulande medial präsent sind, bilden aber doch nur die „Spitze des Eisbergs“.

West- und Mitteleuropa konnte seit 1945 eine Friedensperiode verzeichnen, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Nach dem „Jugoslawienkrieg“ Mitte der 1990er Jahre ist mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Krieg nun unausweichlich nach Europa zurückgekehrt.

Die Kämpfe in Gaza und an der Nordgrenze Israels sind zwar geografisch von Europa entfernt, tragen aber weltweites Konfliktpotenzial in sich. „Frieden stiften“ – das Thema der 25. Ökumenischen Sommerakademie, die von 10. bis 12. Juli im Stift Kremsmünster stattfand, ist bedrängend aktuell.

Die Referent:innen gingen der Frage nach, welche Bedeutung vor allem die christlichen Kirchen für Frieden haben können.

Friede in kleinen Schritten

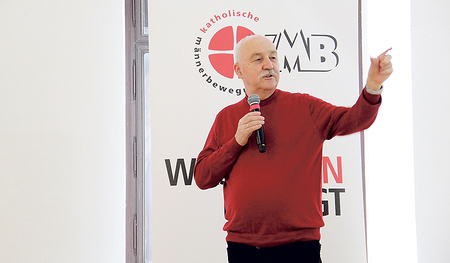

Es gibt keine Alternative trotz des verloren gegangenen Vertrauens in die gegnerische Seite: Irgendwann muss wieder gesprochen werden, sonst findet der Krieg kein Ende. Dafür plädierte der Wiener Historiker Hannes Leidinger in seinem Vortrag. Er wies nachdrücklich auf ein Offenhalten der Gesprächskanäle im Ukraine-Krieg hin.

Angesichts der schwierigen Situation sei es sinnvoll, nicht gleich den ganzen Frieden zu erwarten, sondern sich zunächst mit Teilzielen zufrieden zu geben. „Es gibt auch den Frieden, der nicht möglich ist, weil man sich zu viel erwartet“, meinte Leidinger.

Er zeigte auch die vielen kleinen Fortschritte auf, die die Menschheit im Lauf der Zeit dennoch friedfertiger gemacht haben: Als beim Zweiten Pariser Frieden im Jahr 1815 vereinbart wurde, dass sich Regenten zum Austausch treffen sollten, war die Stunde der Diplomatie gekommen. Ebenso beim Wiener Kongress.

Auch wenn Vereinbarungen immer wieder gebrochen wurden, so bedeuten Gespräche, Verhandlungen und Vereinbarungen dennoch einen Fortschritt.

Abwesenheit der Politik

Für den Eröffnungsvortrag hatte die Sommerakademie den prominenten ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz eingeladen. Auch dieser betonte: Es muss mit der anderen Seite eine Gesprächsbasis gefunden werden.

Er beklagte die Unfähigkeit der Europäischen Union, zu Russland eine gemeinsame außenpolitische Position zu finden, ebenso das Fehlen einer europäischen Friedensinitiative für eine politische Lösung.

„Nicht zu verhandeln und keine Initiative zu setzen, einen Frieden zu finden, bedeutet die Abwesenheit der Politik in Europa.“ Militärische Lösungen, so Wehrschütz, könnten zwar zum Sieg einer Seite führen, aber nicht zum Frieden auf Dauer.

Ziel ist der Gerechte Friede

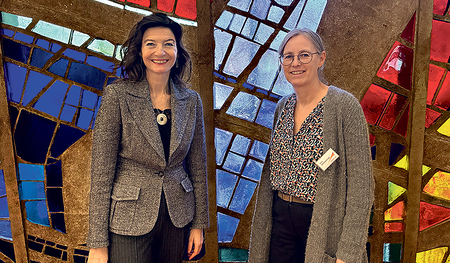

Die evangelische Pfarrerin Eva Harasta, die in leitender Position im Lutherischen Weltbund tätig ist, hob den „gerechten Frieden“ als Leitbegriff bei Gewaltanwendung hervor.

Die Ukraine nannte sie als große Herausforderung für jede christliche Friedensethik: „Ein Krieg ist legitimierbar, aber niemals gerecht im Sinne von gut.“

Die Linzer Sozialethikerin Katja Winkler ging in ihrem Referat vor allem auf das Friedenspotenzial in der Lehre der katholischen Kirche ein. Auch in der katholischen Kirche ist der gerechte Friede der Orientierungsrahmen.

Nur innerhalb dieses Rahmens ist die Rede vom gerechten Krieg zu verstehen. Militärische Mittel sind nur als letzte Möglichkeit zu rechtfertigen. Papst Johannes XXIII. hat 1963 mit seiner Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ einen Meilenstein gesetzt: Eine gerechte Friedensordnung geht mit der Verwirklichung der Demokratie und einer Umverteilung zu sozialer Gerechtigkeit einher.

Ein Symbol des Friedens

Die evangelische Pfarrerin Alexandra Battenberg stellte ein Beispiel konkreter Versöhnungsarbeit der anglikanischen Kirche vor: die Nagelkreuzbewegung von Coventry.

Die englische Stadt Coventry wurde 1940 bei einem Angriff der deutschen Luftwaffe dem Erdboden gleichgemacht. Anstatt auf Rache zu sinnen rief der damalige Dompropst Richard Howard zu Vergebung und Versöhnung auf. Daraus entstand eine europaweite Friedensinitiative.

Der Passauer Politikwissenschaftler Oliver Hidalgo betonte, dass keine der großen Weltreligionen davor gefeit sei, „dass in ihrem Namen Kriege begonnen und Terroranschläge verübt werden“. Alle Religionen hätten umgekehrt aber auch schon dazu beigetragen, „die Gewalt der Waffen zu beenden“.

Tyrannenmord

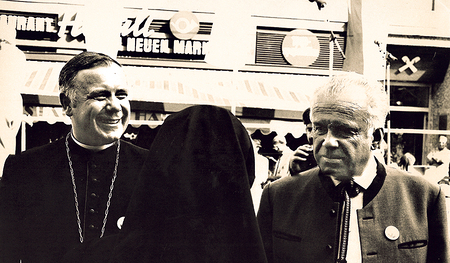

In der abschließenden Podiumsdiskussion mit dem katholischen Militärbischof Werner Freistetter, dem armenisch-apostolischen Bischof Tiran Petrosyan und dem evangelischen Superintendenten Gerold Lehner ging Lehner auf den Theologen Dietrich Bonhoeffer ein. Dieser war im Widerstand gegen Hitler aktiv und in das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 involviert.

Die Frage des Tyrannenmords war bereits auch am Vortag bei einer Podiumsdiskussion aufgetaucht: ob die Tötung eines Tyrannen erlaubt sei, um einen Krieg zu beenden. Namen von Tyrannen blieben aber unausgesprochen.

Patentrezepte zur Beendigung von Kriegen und militärischen Konflikten gibt es nicht. Das darf jedoch keine Ausrede sein, sich nicht für Frieden und Gewaltfreiheit einzusetzen. Das war der Tenor zum Abschluss der 25. Ökumenischen Sommerakademie.

Sich den Fragen der Zeit stellen

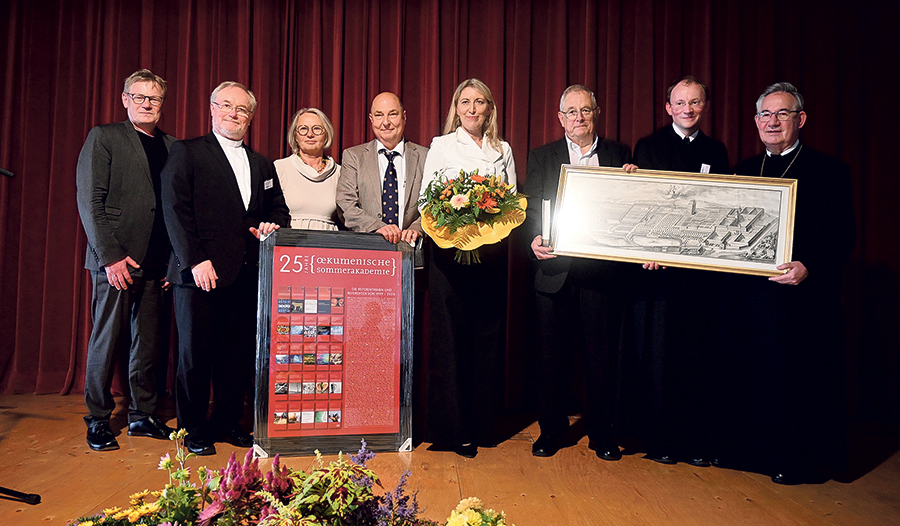

Veranstalter:innen der Sommerakademie mit deren Initiator und Moderator Helmut Obermayr (3. v. r.); © KIZ/JW

Veranstalter:innen der Sommerakademie mit deren Initiator und Moderator Helmut Obermayr (3. v. r.); © KIZ/JW

Mit einem Festakt wurde im Stift Kremsmünster das 25-Jahr-Jubiläum der Ökumenischen Sommerakademie begangen. Der Initiator Helmut Obermayr ließ die Highlights der einzelnen Tagungen Revue passieren, zu der seit 1999 mehr als 6.000 Besucher:innen jeweils in den Kaisersaal des Stiftes Kremsmünster gekommen waren.

Die heurige Sommerakademie bildete einen Schlusspunkt. Sie wird in einem neuen – noch zu erarbeitenden Format – aber weitergeführt. Das Ziel der jeweils dreitägigen Akademie war, sich über Kirchengrenzen hinweg auf qualitätsvollem Niveau und ohne Berührungsängste mit den aktuellen Fragen der Zeit zu beschäftigen.

Die Ökumenische Sommerakademie war eine Veranstaltungsreihe der Katholischen Privat-Universität Linz, des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, des Evangelischen Bildungswerks OÖ, der Kirchenzeitung der Diözese Linz, des Stiftes Kremsmünster, der Religionsabteilung des ORF und des Landes OÖ.

Jetzt die

Jetzt die