BRIEF_KASTEN

Allah ist der alleinige Schöpfer

Es wäre menschliche Überheblichkeit, es Gott gleichtun zu wollen. Diese Einzigartigkeit Allahs als Schöpfer alles Lebendigen kennzeichnet das islamische Bilderverbot.

Auch der Islam weiß sich dem alttestamentlichen Bilderverbot verpflichtet, nicht nur Judentum und Christentum. Die Grundaussage wurde im Koran aufgegriffen und in der Überlieferungsliteratur (Hadith) weiter entfaltet. In den zentralen Aussagen ist das islamische Bilderverbot gleich dem jüdischen und dem christlichen: Im Zentrum des Korans stehen die Größe und Unerreichbarkeit Allahs, was vor allem in den ersten, noch in Mekka geoffenbarten Suren immer wieder ausgesprochen wird. Aussagen, die explizit auf ein Bilderverbot zielen, finden sich eher in Form von Andeutungen, tatsächlich durchgesetzt hat sich das Bilderverbot erst nach dem Tod Mohammeds (632). Eine Aussage zu Bildwerken in Sure 21, 52ff. zielt – vergleichbar dem Fremdgötterverbot im alten Israel – darauf, neben Allah keine Konkurrenz zuzulassen. Ähnlich weist die Aussage in Sure 6, 103 „Die Blicke [der Menschen] erreichen ihn nicht“ auf die Unfassbarkeit göttlicher Wirklichkeit.

Göttliche Schöpferkraft. Eine spezifisch islamische Akzentuierung erfährt das Bilderverbot in der Betonung der Einzigartigkeit göttlicher Schöpferkraft. Aus dem Lobpreis Allahs als dem alleinigen Schöpfer, Erhalter und Gestalter (vgl. Sure 59, 24) resultiert das Verbot, es Gott gleichzutun. Von daher ist es dem Menschen untersagt, Lebendiges, also Menschen und Tiere, darzustellen. Die Darstellung von Pflanzen ist, da diese an einen festen Ort gebunden sind, davon ausgenommen. Darüber hinaus kennt die Rechtsliteratur zwei Ausnahmen vom Verbot, Lebendiges darzustellen. Zulässig ist es, wenn die Figuren nicht aufrecht im Raum stehen, sich etwa auf Teppichen, Sitz- oder Liegekissen befinden, d. h. eher im Zusammenhang des täglichen Gebrauches stehen. Dies gilt allerdings nicht für Gebetsteppiche, da man sich auf ihnen verneigt und damit der Eindruck erweckt werden könnte, man würde den dargestellten Wesen Verehrung entgegenbringen. Zulässig ist die Darstellung von Lebewesen auch, wenn sie ohne Köpfe bzw. ohne Gesichter dargestellt sind. Damit sind sie de facto nicht lebensfähig und berühren den Herrschaftsbereich des göttlichen Schöpfers nicht.In der konkreten Entfaltung muslimischer Kultur wurde klar zwischen alltäglichen und religiösen Räumen unterschieden. Vergleichbar dem Judentum wird sich in Koranhandschriften keinerlei figürliche Darstellung finden. Sie sind demgegenüber Meisterwerke der Kalligraphie und des Ornaments, wodurch die besondere Würde dieses Textes unterstrichen wird. Hingegen in Werken der Geschichtsliteratur und der Dichtung finden sich sehr wohl umfangreiche figurale Darstellungen, in die Menschen und Tiere selbstverständlich eingebunden sind. Für beide Schriftgattungen gibt es Beispiele höchster künstlerischer Qualität.

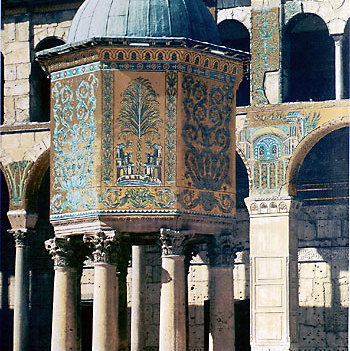

Paradiesische Geborgenheit. Gleiches gilt für die Architektur. Während sich in Wüstenschlössern und Palästen vielfältige Szenen höfischen und gesellschaftlichen Lebens finden, sind derartige Darstellungen in Sakralräumen undenkbar. Der Schmuck von Moscheen beschränkt sich auf Ornament und Kalligraphie sowie architektonische und pflanzliche Elemente, wie es etwa die Moschee in Damaskus (siehe Bild) beispielhaft vor Augen führt. Durch die meisterhafte Verwendung von Mosaik und Fayence (einer keramischen Technik) verwandeln diese Kunstformen eine Moschee in einen wunderbaren, aufgrund der reichlichen Pflanzenornamentik paradiesisch anmutenden Raum. Die Gläubigen in einen außergewöhnlichen, sowohl bergenden als auch überwältigenden Raum zu versetzen ist das Ziel islamischer Kunst, und nicht „etwas“ in belehrender Absicht vor Augen zu führen. Wie so häufig hat das Bilderverbot gerade auch im muslimischen Raum ungeahnte Möglichkeiten künstlerischer Ausdruckskraft vorangetrieben.

- Lesen Sie kommende Woche hier: Martin Luther und die Folgen für die Kunst

Auch der Islam weiß sich dem alttestamentlichen Bilderverbot verpflichtet, nicht nur Judentum und Christentum. Die Grundaussage wurde im Koran aufgegriffen und in der Überlieferungsliteratur (Hadith) weiter entfaltet. In den zentralen Aussagen ist das islamische Bilderverbot gleich dem jüdischen und dem christlichen: Im Zentrum des Korans stehen die Größe und Unerreichbarkeit Allahs, was vor allem in den ersten, noch in Mekka geoffenbarten Suren immer wieder ausgesprochen wird. Aussagen, die explizit auf ein Bilderverbot zielen, finden sich eher in Form von Andeutungen, tatsächlich durchgesetzt hat sich das Bilderverbot erst nach dem Tod Mohammeds (632). Eine Aussage zu Bildwerken in Sure 21, 52ff. zielt – vergleichbar dem Fremdgötterverbot im alten Israel – darauf, neben Allah keine Konkurrenz zuzulassen. Ähnlich weist die Aussage in Sure 6, 103 „Die Blicke [der Menschen] erreichen ihn nicht“ auf die Unfassbarkeit göttlicher Wirklichkeit.

Göttliche Schöpferkraft. Eine spezifisch islamische Akzentuierung erfährt das Bilderverbot in der Betonung der Einzigartigkeit göttlicher Schöpferkraft. Aus dem Lobpreis Allahs als dem alleinigen Schöpfer, Erhalter und Gestalter (vgl. Sure 59, 24) resultiert das Verbot, es Gott gleichzutun. Von daher ist es dem Menschen untersagt, Lebendiges, also Menschen und Tiere, darzustellen. Die Darstellung von Pflanzen ist, da diese an einen festen Ort gebunden sind, davon ausgenommen. Darüber hinaus kennt die Rechtsliteratur zwei Ausnahmen vom Verbot, Lebendiges darzustellen. Zulässig ist es, wenn die Figuren nicht aufrecht im Raum stehen, sich etwa auf Teppichen, Sitz- oder Liegekissen befinden, d. h. eher im Zusammenhang des täglichen Gebrauches stehen. Dies gilt allerdings nicht für Gebetsteppiche, da man sich auf ihnen verneigt und damit der Eindruck erweckt werden könnte, man würde den dargestellten Wesen Verehrung entgegenbringen. Zulässig ist die Darstellung von Lebewesen auch, wenn sie ohne Köpfe bzw. ohne Gesichter dargestellt sind. Damit sind sie de facto nicht lebensfähig und berühren den Herrschaftsbereich des göttlichen Schöpfers nicht.In der konkreten Entfaltung muslimischer Kultur wurde klar zwischen alltäglichen und religiösen Räumen unterschieden. Vergleichbar dem Judentum wird sich in Koranhandschriften keinerlei figürliche Darstellung finden. Sie sind demgegenüber Meisterwerke der Kalligraphie und des Ornaments, wodurch die besondere Würde dieses Textes unterstrichen wird. Hingegen in Werken der Geschichtsliteratur und der Dichtung finden sich sehr wohl umfangreiche figurale Darstellungen, in die Menschen und Tiere selbstverständlich eingebunden sind. Für beide Schriftgattungen gibt es Beispiele höchster künstlerischer Qualität.

Paradiesische Geborgenheit. Gleiches gilt für die Architektur. Während sich in Wüstenschlössern und Palästen vielfältige Szenen höfischen und gesellschaftlichen Lebens finden, sind derartige Darstellungen in Sakralräumen undenkbar. Der Schmuck von Moscheen beschränkt sich auf Ornament und Kalligraphie sowie architektonische und pflanzliche Elemente, wie es etwa die Moschee in Damaskus (siehe Bild) beispielhaft vor Augen führt. Durch die meisterhafte Verwendung von Mosaik und Fayence (einer keramischen Technik) verwandeln diese Kunstformen eine Moschee in einen wunderbaren, aufgrund der reichlichen Pflanzenornamentik paradiesisch anmutenden Raum. Die Gläubigen in einen außergewöhnlichen, sowohl bergenden als auch überwältigenden Raum zu versetzen ist das Ziel islamischer Kunst, und nicht „etwas“ in belehrender Absicht vor Augen zu führen. Wie so häufig hat das Bilderverbot gerade auch im muslimischen Raum ungeahnte Möglichkeiten künstlerischer Ausdruckskraft vorangetrieben.

- Lesen Sie kommende Woche hier: Martin Luther und die Folgen für die Kunst

Jetzt die

Jetzt die