Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Die Kirchenzeitung hat die Ausstellung in Freistadt besucht und mit einer Zeitzeugin gesprochen.

In seiner goldenen Verpackung leuchtete das Schokoschwein verlockend vom Christbaum. So kostbar war das Schweinchen, dass es nie angerührt wurde.

„Es war in der Nachkriegszeit über Jahre die einzige Süßigkeit bei uns zu Hause“, erzählt Elfriede Jagsch, heute 92 Jahre alt. Jedes Jahr nahm es die Mutter am Ende der Weihnachtszeit wieder vom Christbaum, um es im Jahr darauf wieder aufzuhängen. Im sechsten oder siebten Jahr muss es gewesen sein, da hielt es Elfriedes jüngere Schwester nicht mehr länger aus. Sie schlug vor, das Schweinchen gemeinsam zu probieren.

„Ich weiß noch genau, wie gut die Schokolade geschmeckt hat und wie sehr uns unsere Mutter dafür geschimpft hat“, sagt Elfriede Jagsch und fügt hinzu: „Die Bevölkerung war nach dem Zweiten Weltkrieg so arm, das können sich die jungen Leute heute nicht mehr vorstellen.“

Mit ihrer Schwester und ihren Eltern wuchs sie in Freistadt auf einem kleinen Bauernhof auf, direkt beim Hauptplatz gelegen. Im vorderen Gebäude lebte die Familie, einen Teil der Räumlichkeiten vermietete sie an den Besitzer eines Gemischtwarenladen.

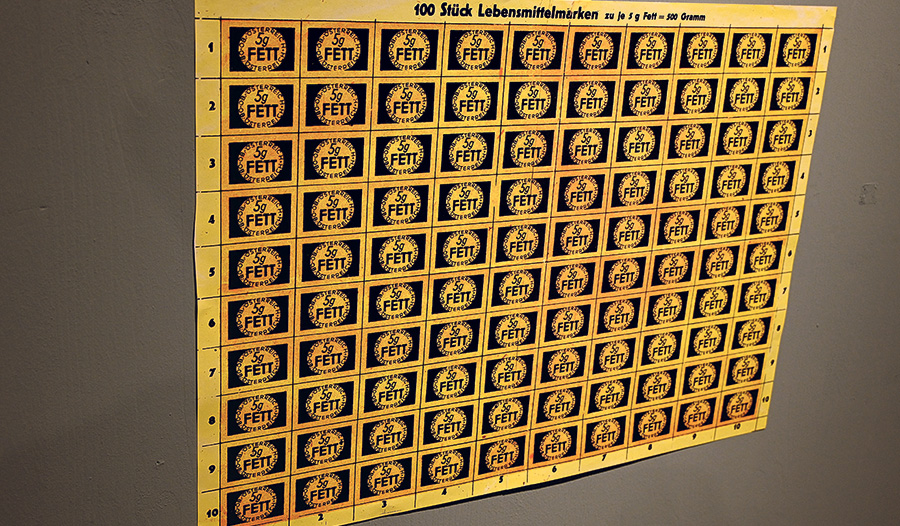

Ein weiteres Zimmer hatte der russische Kommandant der Freistädter Einheit bezogen, denn das ganze Mühlviertel war bald nach Kriegsende im Mai 1945 in der Hand der Roten Armee. Hinten lag der Hof, gegenüber, auf der Rückseite, die Wirtschaftsgebäude mit sechs Schweinen, drei Kühen, zwei Pferden. Ein paar Äcker für Obst und Gemüseanbau daneben komplettierten die Landwirtschaft. Damit konnte sich die Familie teilweise selbst versorgen, was darüber hinaus benötigt wurde, deckten die Lebensmittelkarten ab. Diese waren eine der wenigen Maßnahmen, die nach 1945 aus der Kriegszeit übernommen worden waren.

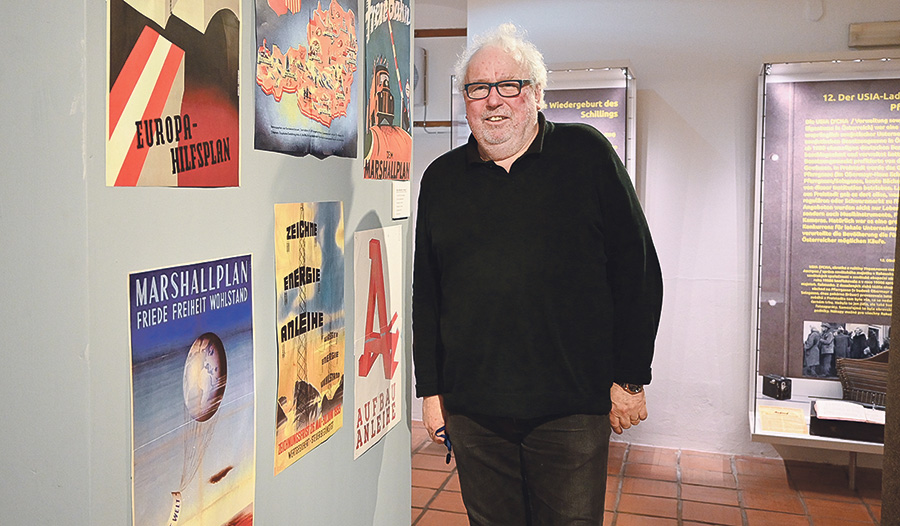

Wie diese Lebensmittelkarten ausgesehen haben, kann man sich derzeit im Schlossmuseum Freistadt in der Sonderausstellung „Einkaufen nach dem Krieg“ anschauen.

„Es sollte damit eine möglichst gerechte Aufteilung der knappen Ressourcen erreicht werden“, erklärt Kustos Fritz Fellner, der seit Jahrzehnten über die Nachkriegszeit forscht und die Ausstellung in Freistadt zusammengestellt hat. Für bäuerliche Produzent:innen bedeutete die Lebensmittelbewirtschaftung jedenfalls auch eine Einschränkung: Sie mussten einen Teil ihrer Überschüsse zu amtlich festgesetzten Preisen abgeben. Dass die Kontrollen bisweilen streng waren, erlebte Elfriede Jagsch: „Die Behörde hat einmal unser ganzes Bauernhaus auf den Kopf gestellt, weil sie uns zu Unrecht beschuldigt haben, dass wir Hühner verstecken.“

Der Mangel und die Not zeigten sich in vielen Facetten: in dem Guglhupf, der bei der Familie von Elfriede Jagsch nach dem Backen in sich zusammenfiel und innen hohl blieb, weil das richtige Mehl fehlte.

In dem Umstand, dass man dieselbe Kleidung inklusive Unterwäsche mindestens eine Woche lang tragen musste und es dafür nur ein Wechselgewand gab. Daran, dass die Büros, Schulen und öffentlichen Gebäude im ersten Nachkriegswinter aus Spargründen nur bis 17 Grad Raumtemperatur aufgeheizt werden durften.

Oder daran, dass die hungernden Städter:innen aus Linz und Wels ihr Glück als Hamsterer und Hamsterinnen im etwas besser gestellten Mühlviertel suchten. Mehr Probleme bereiteten jedoch die Plünderungen, an denen sehr häufig russischen Soldaten beteiligt waren.

„Es haben sich aber auch Österreicher den Plünderern angeschlossen. Unter dem Motto: Was die Russen können, das können wir auch“, berichtet Fritz Fellner, der auch eine historische Besonderheit in Freistadt erforscht hat.

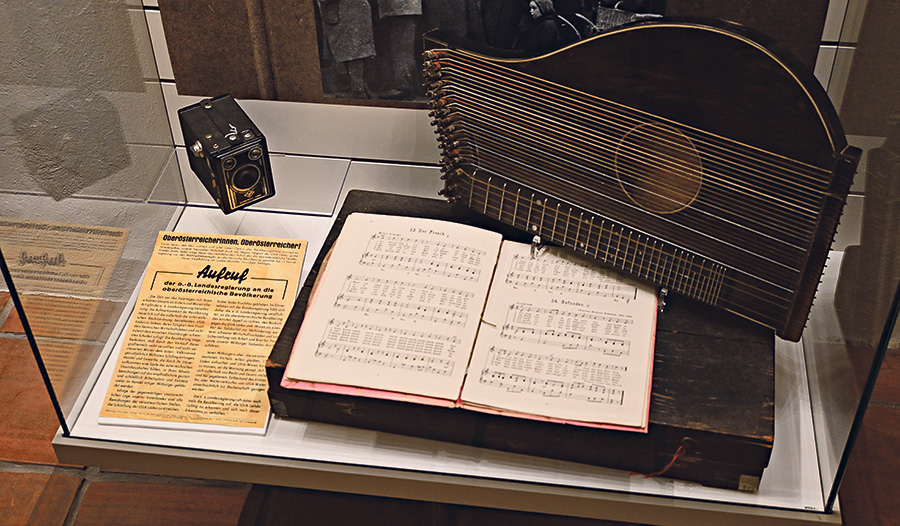

Jene des USIA-Ladens, einem Geschäft, das die Russen selbst in der Pfarrgasse betrieben. Laut Zeitzeug:innen aus Freistadt gab es dort alles, was nicht auf dem regulären oder Schwarzmarkt zu finden war. Das waren nicht nur Lebensmittel, sondern auch Musikinstrumente, Fahrzeuge und Kameras. Für die lokalen Unternehmen war der Laden eine ungeliebte Konkurrenz, für die russischen Besatzer eine Möglichkeit, Profit zu machen.

Zur materiellen Not in der Bevölkerung kam die seelische, verursacht durch den Terror, mit dem die Nazis das ganze Land überzogen hatten. „In der Bevölkerung hatten nach Kriegsende viele Menschen zuerst einmal Angst, dass die Nazis zurückkehren“, erklärt Fritz Fellner. Von einem großen Misstrauen unter den Leuten berichtet auch Zeitzeugin Elfriede Jagsch.

Es wirkte nach, dass man während des Kriegs besonders aufpassen musste, wem man trauen konnte. „Die Stimmung war ‚Jeder gegen jeden‘. Teilweise sind Leute ins KZ gekommen, weil sie von ihren Freunden angezeigt wurden“, berichtet Elfriede Jagsch, deren Familie weder den Nazis noch dem Widerstand zuzurechnen war. „Mein Vater hat sich aus der Politik immer herausgehalten“, sagt sie. Sie kann sich noch genau erinnern, als eine Mitschülerin eines Tages kurz vor Kriegsende in der Schule in Tränen ausbrach.

„Ihr Vater war Widerstandskämpfer, der aufgeflogen ist und von der Polizei von zu Hause abgeholt wurde.“ Besonders schlimm empfand die damals 14-Jährige die Reaktion eines anderen Mädchens in ihrer Klasse: „Die hat gesagt, dass alle Nazigegner Verräter sind, die erschossen werden sollen. Dieser Hass in der Klasse war einfach unvorstellbar.“

Während eine historische Aufarbeitung des Nationalsozialismus noch lange auf sich warten ließ, ging es in der Nachkriegszeit wirtschaftlich langsam bergauf. Elfriede Jagsch konnte eine Lehre als Einzelhandelskauffrau abschließen, die Grundlage, um später den Gemischtwarenladen, der im Familienbesitz war, mit ihrem Mann zu übernehmen.

Die Normalität machte sich an größeren und kleineren Dingen bemerkbar. So konnte die Brauerei Freistadt ab 1950 endlich wieder normales Bier brauen, die Russen zogen 1955 unter großer Erleichterung der Freistädter:innen ab und für Elfriede Jagsch wurde der Geschmack von Schokolade etwas ganz Normales.

Sozialratgeber

Download hier >> oder Sozialratgeber KOSTENLOS bestellen unter office@kirchenzeitung.at oder telefonisch: 0732 / 7610 3944.

Erfahrungen aus dem Alltag mit einem autistischen Jungen >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>

Jetzt die KIRCHENZEITUNG 4 Wochen lang kostenlos kennen lernen. Abo endet automatisch. >>