Stefan Kronthaler ist Redakteur der Wiener Kirchenzeitung „Der SONNTAG“.

Das Gewicht der Religion im Staat

Beim Lesen Ihres Buches überrascht, dass sie Ansätze der Säkularisierung, also der Trennung von Kirche und Staat, im Christentum selbst ausmachen. Warum wird das übersehen?

Otfried Höffe: Es sind die Kritiker der Religion, die das übersehen. Ihre Verteidiger unterschätzen die Chance, die sich aus der Tatsache ergibt, dass im Christentum die Trennung zwischen Kirche und Staat, Gott und Kaiser (vgl. Mt 22,21) von Anfang an gegeben war.

Sie sprechen von einer Chance. Was meinen Sie damit?

Höffe: Man kann Säkularisierung als schlichte Trennung von Kirche und Staat sehen oder so, wie es meist wahrgenommen wird: als Einflussverlust der Religion. Ich finde es nicht schlimm, wenn das Christentum heute an politischem Einfluss verliert. Denn das Christentum muss sich damit auseinandersetzen, in welcher Welt wir leben. Auch in seiner Anfangsphase war es nicht die einzige große intellektuelle Instanz. Das Frühchristentum hatte eine Auseinandersetzung mit der Philosophie. Die Aufgabe bestand darin, eine „Theologie“ im wörtlichen Sinne zu bilden: eine „Rede von Gott“, die den Ansprüchen der menschlichen Vernunft genügt. Auch heute steht das Christentum vor der Aufgabe, angesichts der Säkularisierung ihr „Eigengewicht“ zu verteidigen und es den Menschen als ein Angebot näherzubringen, ohne es ihnen aufzuzwingen. Das ist die Grundlage kluger Missionierung.

Welchen Nutzen hat Religion für eine spezifisch demokratische Gesellschaft?

Höffe: Ich sehe hier vor allem zwei Bereiche: erstens das soziale Engagement, zum Beispiel als Caritas oder Diakonie. Die besondere Zuwendung zu Menschen, denen es schlecht geht, ist aber nicht nur materieller Natur, sondern gilt allen Menschen, die Leid erfahren. Zweitens bietet Religion den Menschen Trost und das, was sie suchen, aber in der diesseitigen Welt nicht finden können.

Religion und Staat geraten auch aneinander. Nehmen wir das Beispiel einer Glaubensgemeinschaft, die Bluttransfusionen ablehnt. Braucht ein Kind eine solche Bluttransfusion, sollte sich der Staat dann über die religiöse Anschauung der Eltern hinwegsetzen, die das ablehnt?

Höffe: Das ist ein schweres Abwägungsproblem. Ich war Präsident der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin der Schweiz. Dort hat die Erfahrung gezeigt, dass die meisten Eltern in solchen Fällen ihrer religiösen Überzeugung zum Trotz froh sind, wenn ihnen der Staat die Entscheidung abnimmt. Der Staat muss das Wohlergehen aller Bürger im Blick haben, das gilt auch für diese Kinder. Letztlich hoffe ich, dass in solchen Fällen mit viel Fingerspitzengefühl zugunsten der Kinder entschieden wird.

Säkularisierung zeigt sich auch beim Eheverständnis: Für den Staat ist der Wille zur gezeugten Nachkommenschaft kein Wesensmerkmal der Ehe mehr. Sie steht auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen. Die katholische Kirchenleitung sieht das beim Sakrament der Ehe anders. Ist das ein Problem?

Höffe: Warum sollte das schlimm sein, wenn der Staat ein weniger strenges Eheverständnis entwickelt hat als eine Religionsgemeinschaft? Der Staat greift nicht in das religiöse Verständnis ein, lässt es aber in seinem Bereich nicht gelten. Worin sollte ein konkretes Problem liegen, wenn ein verheiratetes gleichgeschlechtliches Paar neben einem religiös getrauten heterosexuellen Paar lebt? In einer Zeit, in der glückliches Zusammenleben immer schwieriger wird, sollte man sich doch über Partnerschaft, Liebe und Treue freuen.

In der Debatte über den assistierten Suizid in Österreich war die offizielle Stimme der katholischen Kirche nur eine von vielen Stimmen – das heißt, sie hat kein besonderes Gehör gefunden. Muss sich die Kirche daran gewöhnen?

Höffe: In einer pluralistischen Gesellschaft ist es der Normalfall, dass unter anderem religiöse und nicht-religiöse Stimmen, auch jene eines offensiven Atheismus, aufeinandertreffen.

Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat beschieden, dass bei den Corona-Maßnahmen Kulturveranstaltungen gleich zu behandeln gewesen wären wie Gottesdienste. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu?

Höffe: Im deutschen Grundgesetz müssen religiöse und nicht-religiöse Weltanschauungen gleichbehandelt werden. Ich würde aber zögern, einer kulturellen Veranstaltung denselben Rang wie einer weltanschaulichen Veranstaltung, also zum Beispiel einem Gottesdienst, zu verleihen. Mit der Religionsfreiheit ist für mich ein besonderer Bereich geschützt.

Allerdings muss ich sagen, dass ich das Verbot von Theater- und Konzertveranstaltungen trotz möglicher Schutzkonzepte kritisiert habe. Das war die Maßnahme eines Staates, der in seiner Überängstlichkeit seine Bürger wie Unmündige behandelt hat. Insofern brauche ich den Vergleich mit Gottesdiensten nicht, um mich für Kulturveranstaltungen einzusetzen.

Laut dem Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde lebt der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ist die Existenz von Religion eine zwingende Voraussetzung für den Staat?

Höffe: Sie ist sicher keine zwingende Voraussetzung, da man sonst behaupten müsste, Atheisten könnten keine mündigen Bürger sein. So sehr ich Böckenförde geschätzt habe: Dieser Satz ist falsch. Das Christentum kann natürlich eine Stütze unserer demokratisch-rechtsstaatlichen Kultur sein. Zwingend ist das aber nicht – und wir müssen froh darüber sein, da die Anzahl der praktizierenden Christen in unserer Gesellschaft sinkt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung dennoch weiterlebt.

Person und Buch

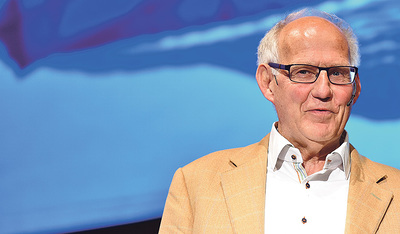

Otfried Höffe ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen. Der vielfach ausgezeichnete Denker ist unter anderem für seine Beiträge zur politischen Philosophie, zur Ethik, zu Kant und Aristoteles bekannt.

In seinem neuen Buch steckt er das Feld des Kirche-Staat-Verhältnisses der (zeitlichen) Länge und der (inhaltlichen) Breite nach ab. In dem kenntnisreich geschriebenen Essay geht es letztlich um die Frage, wie störanfällig das heutige Verhältnis von Demokratie und Religion ist: Haben wir es mit einem grundsätzlichen Dilemma zu tun oder kann mit den Problemen sinnvoll umgegangen werden? Höffe findet eine klare Antwort.

Otfried Höffe, Ist Gott demokratisch? Zum Verhältnis von Demokratie und Religion, Hirzel Verlag, 231 Seiten, € 24,70.

Jetzt die

Jetzt die