Maria Fischer studierte Theologie und Philosophie. Sie ist Pastoralvorständin der Pfarre TraunerLand in der Diözese Linz.

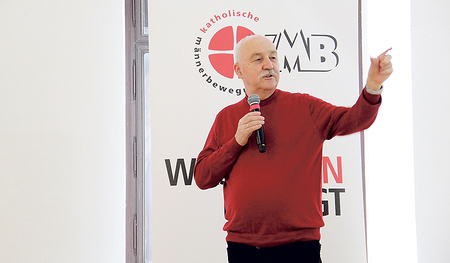

Severin Lederhilger: Das Recht hilft gegen die Willkür

Sie haben 31 Jahre lang Kirchenrecht an der Katholischen PrivatUniversität Linz gelehrt. Was hat Sie zu diesem Fach gebracht?

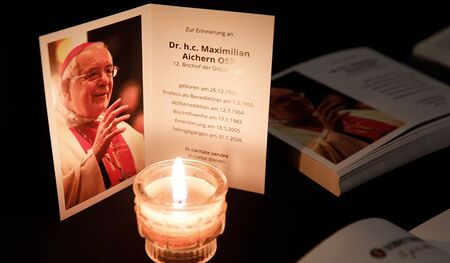

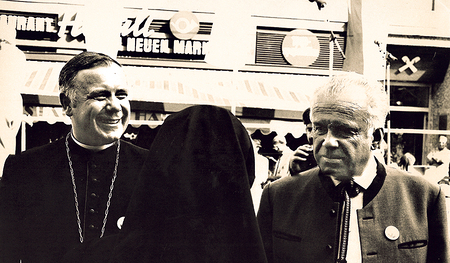

Severin Lederhilger: Während meines Jusstudiums an der Johannes Kepler Universität Linz war ich als Assistent im selben Gang tätig wie der damals dort lehrende Kirchenrechtler Bruno Primetshofer. So konnte ich ihn und sein Spezialgebiet, das Ordensrecht, kennenlernen. Als ich danach Theologie studierte, hat sich mein Interesse vertieft. Rund um meine Diakonenweihe sagte Bischof Aichern dann kryptisch: „Lehre uns das Evangelium und das Recht – aber in dieser Reihenfolge.“ Das habe ich bislang gern beherzigt.

Warum braucht die Kirche ein eigenes Recht?

Lederhilger: Jede Gemeinschaft benötigt Regeln des Zusammenlebens und der Bewahrung wichtiger Inhalte. Es muss klar sein, wie Abläufe aussehen und wer wofür zuständig ist. Gerade dieser Punkt zeigt, wie das Kirchenrecht im Dienst der Seelsorge steht. Die Gläubigen müssen wissen, an wen sie sich wofür wenden können, die Amtsträger:innen müssen ihre Aufgaben kennen. Ein wichtiges Thema ist die Einbeziehung in Entscheidungsabläufe, die als Rechte und Pflichten formuliert sind. Letztlich soll das Recht verhindern, dass jemand der Willkür ausgeliefert ist.

Wenn in den vergangenen 20 Jahren über Kirchenrecht gesprochen wurde, ging es oft um Gesetzesverschärfungen angesichts des Missbrauchs. Wo steht die Kirche bei diesem Thema heute?

Lederhilger: Ich denke, wir haben innerkirchlich einen guten Status erreicht. Missbrauchsdelikte gelten nicht mehr als Dienstverletzungen, sondern sind mit Blick auf die Opfer Delikte gegen Leben, Würde und Freiheit von Menschen. Die Regeln enthalten Handlungspflichten für alle Verantwortungsträger, deren Einhaltung bei sonstiger Strafe eingefordert wird. Die amtliche Verschwiegenheit wurde hier aufgehoben, was für die verpflichtende Meldung an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden wichtig ist. Diese sind auch jene Instanz, um solche Taten strafrechtlich zu ahnden. Das Kirchenrecht hat dann die innerkirchlichen Folgen festzulegen.

Eine dieser Sanktionen ist die Rückversetzung eines Klerikers in den Laienstand. Ist es nicht ein fatales Signal, wenn es eine Strafe sein soll, Laie zu sein?

Lederhilger: Das wäre ein falsches Verständnis. Was ist ein Kleriker? Das ist jemand, der im Namen der Kirche offiziell und mit Auftrag spricht. Wenn man jemandem den Status eines Klerikers nimmt, kann er sich nicht mehr darauf berufen. Dass die Person wieder Laie ist, ist eine Feststellung. Die Straffolge besteht darin, nicht mehr im Namen der Kirche amtlich als Kleriker auftreten zu können.

Reformgruppen kritisieren, dass in der Kirche eine unabhängige Gerichtsbarkeit fehlt. Immerhin ist der Papst oberster Gesetzgeber, oberste Verwaltung und oberster Richter in einer Person.

Lederhilger: Diese Zusammenführung kommt aus der Theologie: Anders als rechtsstaatliche, demokratische Systeme kennt die Kirche keine Gewaltentrennung beim bischöflichen Hirtenamt, sehr wohl aber eine Gewaltenunterscheidung. Es gibt daher auch in Rom drei eigene Höchstgerichte der Kirche – und weitere Instanzen, etwa ein Oberstes Apostolisches Gericht im Dikasterium für die Glaubenslehre. Die Richter dort sind alle unabhängig. Auf Diözesanebene hat der Bischof gegenüber dem Gerichtsvikar und den Richter:innen kein Weisungsrecht in der Beurteilung eines Sachverhalts. Freilich gibt es Bereiche, die man verbessern könnte, etwa durch die Einführung von kirchlichen Verwaltungsgerichten im Gebiet der Bischofskonferenzen.

Was waren die wichtigsten Veränderungen im Kirchenrecht durch Papst Franziskus?

Lederhilger: Er hat zum Beispiel die Bischofssynode effektiver gestaltet, indem er den Beschlüssen dort vorab ein intensives Zuhören vorgeschrieben hat. Den Bischöfen hat der Papst auferlegt, sich zu Hause gut zu informieren, bevor sie zur Synode reisen. Wichtig sind auch die Strafrechtsreform, die Kurienreform und die Reform des Eheprozesses. Dazu kommen viele kleinere, aber ebenso wichtige Schritte der Dezentralisierung.

Manche beschweren sich gleich in Rom, wenn ihnen eine Entscheidung vor Ort nicht behagt. Im Staat erhält eine Behörde die Chance, eine Entscheidung zu ändern. Erst dann wird die nächste Instanz befasst.

Lederhilger: Grundsätzlich ist das auch in der Kirche so. Bevor man einen Rekurs an Rom richtet, ist die Bitte an die entscheidende Stelle vorgesehen, den Bescheid zurückzunehmen. Dass Menschen sich direkt in Rom melden, ist eine mögliche Praxis, da es ein Grundrecht gibt, sich an den Papst zu wenden. Allerdings landet das Anliegen im Normalfall nicht gleich auf seinem Schreibtisch, sondern wird zunächst oft den zuständigen Stellen zugewiesen.

Die von Ihnen mitkonzipierte Reform der Pfarrstruktur der Diözese Linz wurde kirchenrechtlich aufwendig abgesichert. Gibt es Interesse in anderen Diözesen?

Lederhilger: Interesse ist da, weil die Regeln der Reform in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Aber man darf nicht vergessen: Was bei uns ausgearbeitet wurde, ist keine Blaupause für jede andere Diözese. Daher richtet sich das Interesse zum einen auf das juristische Modell, zum anderen auf die praktische Umsetzung.

Am Diözesangericht werden Eheangelegenheiten verhandelt, insbesondere Eheannullierungen. Wie viele Fälle sind das im Jahr?

Lederhilger: Steht nach einer gescheiterten Beziehung im Raum, dass die Ehe kirchenrechtlich nicht gültig zustande gekommen sein könnte, kann dies mit Mitarbeiter:innen des Diözesangerichts besprochen werden. Wir haben jährlich 50 bis 60 solcher Vorgespräche. Erst wenn es eine gewisse Begründetheit gibt, wird ein Prozess begonnen. Das sind um die 15 neue Verfahren im Jahr.

Als Professor für Kirchenrecht sind Sie emeritiert, als Generalvikar bleiben Sie aber wohl ein kirchenrechtlicher Praktiker ...

Lederhilger: Es war eine glückliche Fügung, dass ich Lehre und Praxis stets verbinden konnte. Viele meiner wissenschaftlichen Arbeiten haben ihren Ursprung in konkreten kirchenrechtlichen Fragen. Worauf ich mich nun freue, ist wieder eine verstärkte Hinwendung zum Ordensrecht. Dies würde somit eine Klammer vom Anfang bis zum Ende meiner kirchenrechtlichen Lehr- und Forschungstätigkeit bilden.

Severin Lederhilger

Der 1958 geborene Prämonstratenser-Chorherr aus dem Stift Schlägl hat das Kirchenrecht in der Diözese Linz als Gerichtsvikar, Diözesanrichter und als Generalvikar geprägt. Die letztgenannte Funktion behält der gebürtige Lenzinger auch bei. Seit 1993 lehrte er als Universitätsprofessor Kirchenrecht an der heutigen Katholischen Privat-Universität. Unter seinem Rektorat wurde die kirchliche Hochschule im Jahr 2000 als erste Privatuniversität Österreichs akkreditiert. Als Universitätsprofessor folgt ihm Andreas E. Graßmann nach.

Jetzt die

Jetzt die