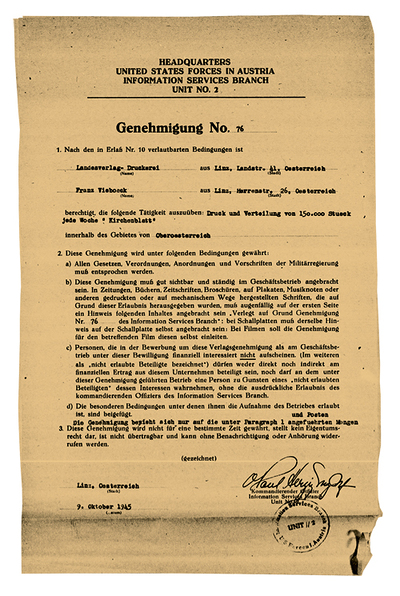

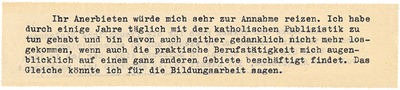

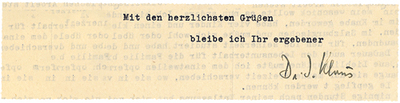

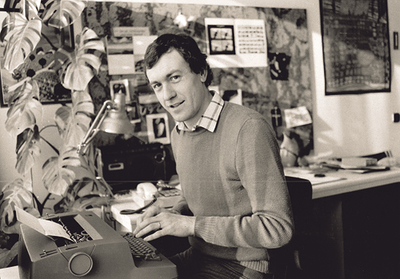

Am 28. Oktober 1945 ist die Kirchenzeitung (damals noch unter dem Titel „Linzer Kirchenblatt“) zum ersten Mal erschienen. Die Kirchenzeitung der Diözese Linz ist seitdem Teil der oberösterreichischen Medienlandschaft und eine Zeitung für alle Generationen.

Lesen Sie hier alle Beiträge der Jubiläumsausgabe >>