Die Wiederkehr der Abtreibungsdebatte

Alles begann mit der Initiative „fakten helfen“ der Aktion Leben. Darin wurde eine offizielle Statistik über die Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich gefordert sowie die Erforschung der Gründe. Rund 54.000 Menschen unterstützten die Initiative, die schon geraume Zeit im Gesundheitsausschuss des Parlaments liegt. Es folgte die Initiative „fairändern“, die nach eigenen Angaben mehr als 60.000 Unterstützer gefunden hat und diese Woche Thema im Petitionsausschuss des Parlaments ist. Diese Initiative fordert nicht nur die Statistik, sondern weitere Änderungen wie eine Wartezeit vor Abbrüchen oder Beratung über Adoption. Die bei weitem größte Aufregung hat die Forderung nach Abschaffung einer „eugenischen Indikation“ (siehe unten zum Begriff) bei Spätabbrüchen hervorgerufen. Ein neues Bündnis unter dem Titel „keinenmillimeter“ wendet sich gegen diese Tendenzen und hat innerhalb von nur zwei Wochen auch 18.800 Unterstützer (Stand Montag) erreicht. Im Regierungsprogramm ist eine Enquete zur „eugenischen“ Indikation geplant. Einen Termin gibt es noch nicht.

Gesetz

Doch worüber wird hier überhaupt gestritten? Der Ausdruck „Spätabbruch“ steht nicht im Strafgesetzbuch (§ 97): Dort geht es einerseits um Abbrüche, die unter die Fristenregelung fallen und innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate straffrei sind. Spätere Abbrüche sind andererseits unter Voraussetzungen straffrei: bei „anders nicht abwendbarer Gefahr für das Leben oder eines schweren Schadens für die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren“ (medizinische Indikation); wenn „eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind körperlich oder geistig schwer geschädigt sein werde“ (embryopathische Indikation); oder wenn „die Schwangere zur Zeit der Schwängerung unmündig (jünger als 14, Anm.) gewesen ist“ (Indikation der Unmündigkeit). Für die drei letztgenannten Regelungen nennt das Gesetz keine Frist, was bedeutet, dass sie bis zum Geburtsbeginn möglich wären. Würde die embryopathische Indikation gestrichen, wäre es vermutlich auch möglich, späte Abbrüche mit der gesundheitsgefährdenden psychischen Belastung der Mutter durch ein beeinträchtigtes Kind zu begründen. Ob das sinnvoll wäre, steht auf einem anderen Blatt.

Zudem gibt es noch eine faktische Unterscheidung zwischen späten und sehr späten Abbrüchen: Ab der 22. oder 23. Woche wäre ein Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig. Das erfordert vor dem Abbruch die Tötung des Fötus (sogenannter „Fetozid“).

Keine Eugenik

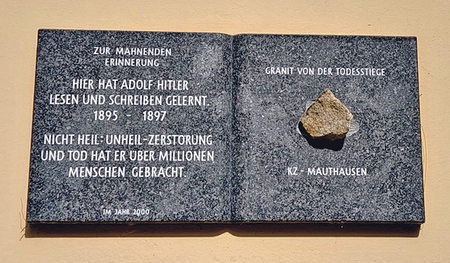

Ein weiteres Problem ist der Begriff „eugenische Indikation“, der im Regierungsprogramm, in der Initiative „fairändern“ und auch sonst in der Diskussion anstelle der embryopathischen Indikation vorkommt. Die Rechtshistorikerin Elisabeth Greif von der Universität Linz erläutert: „Historisch betrachtet klingt hier ein unter anderem in der NS-Zeit benutzter Begriff durch, wobei Eugenik im frühen 20. Jahrhundert auch jenseits der Nationalsozialisten verbreitet war. Die Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch in der Zweiten Republik wurde aber anders geführt: Im Rahmen der Strafrechtsreformdiskussion von 1955 bis 1975 trieb die Neue Frauenbewegung das Thema voran. Ihr ging es nicht um eine Ideologie, wie man angeblich ‚unwertes‘ Leben verhindert. Im Zentrum stand die Autonomie und Wahlfreiheit der betroffenen Frau, weil die Erfahrung gezeigt hatte, dass Schwangerschaftsabbrüche durch strikte Verbote nicht verhindert werden, aber unter schwierigen und gesundheitlich riskanten Bedingungen stattfinden. Im Unterschied dazu ging es dem Nationalsozialismus nie um den Willen der Betroffenen“, sagt die am Institut für Legal Gender Studies tätige Professorin.

Zahlen

Die Diskussion dreht sich auch um Zahlen. Haltbare, offizielle Statistiken fehlen. In Schätzungen ist von rund 20.000 bis 35.000 Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich pro Jahr die Rede. Geburten gab es 2018 laut Statistik Austria 85.085. Die überwiegende Zahl der Abbrüche fällt unter die Fristenregelung. Die Zahl der späten Schwangerschaftsabbrüche dürfte laut Professor Peter Husslein, dem Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien, bei 318 liegen, 70 davon mit Fetozid.

Wie aber kommen die Entscheidungen bei der embryopathischen Indikation zustande? Die strafrechtliche Literatur nennt als Beispiele für die vom Gesetz geforderte „schwere Schädigung“ unter anderem Trisomie 21 (früher: Down-Syndrom), Missbildung von Gliedmaßen, Stoffwechselerkrankungen, Taubheit oder Blindheit. Wie die „ernste Gefahr“ im Gesetzestext zu definieren ist, bleibt ein weit diskutiertes Feld.

Für die Praxis später Abbrüche betont Professor Husslein, dass die Entscheidungen in einem „wesentlich engeren“ Rahmen getroffen würden, als es das Gesetz vorsieht. „Es gibt einerseits eine Empfehlung der Perinatologischen Gesellschaft, wonach Abbrüche selbstverständlich nur auf Wunsch der Frau, nach ausführlicher Diskussion und einem gewissen Zeitraum, nach eingehender Beratung, psychologischer Betreuung, perfekter Dokumentation und nur an Zentren mit Erfahrung in diesem Bereich durchgeführt werden sollen. Wir am AKH Wien haben uns für eine zusätzliche Beschränkung entschieden und gehen davon aus, dass das Lebensrecht des Ungeborenen mit der Zeit wächst und das Autonomierecht der Schwangeren kleiner wird. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir bei Trisomie 21 den Abbruch ablehnen, wenn ein Fetozid zu machen wäre und keine zusätzliche Fehlbildung vorliegt.“

Entscheidungen

Dem Klinikvorstand ist es wichtig, zu betonen, dass Frauen, die sich für das Kind entscheiden, voll unterstützt werden. Verlangt die Frau den Abbruch nach der embryopathischen Indikation, stünden die Ärzte vor der Entscheidung: „Diese Fälle werden in den Besprechungen meines Teams präsentiert und diskutiert. Es geht vor allem um die Angaben, wie sich die Schädigung konkret auswirken wird. In meiner Abteilung arbeiten Ärzte mit unterschiedlicher ethischer Einstellung. Bei den Entscheidungen geht es nicht um Einstimmigkeit, aber um möglichst großen Konsens“, sagt Husslein, der die Letztverantwortung trägt.

Lehnt das Team den Abbruch ab, könne es vorkommen, dass Druck auf die Ärzte aufgebaut wird. „Da gibt es Leute, die damit drohen, aus dem 15. Stock zu springen, wenn sie den Abbruch nicht bekommen“, sagt Husslein.

Ein anderer Druck ist durch bereits erfolgreiche Klagen gegen Ärzte entstanden, die Schädigungen des Fötus nicht erkannt haben. Der Oberste Gerichtshof hat Eltern, die argumentierten, dass sie bei korrekter Information abgetrieben hätten, den Ersatz des Unterhaltsaufwands des Kindes zugesprochen. Einen Abbruch auf Verdacht, sagt Husslein, gebe es keinesfalls. Er betont, dass jeder Schwangerschaftsabbruch in Österreich verboten ist und nur in bestimmten Fällen straflos bleibt.

Diskriminierung?

Befürworter einer Streichung der embryopathischen Indikation argumentieren, diese diskriminiere Menschen mit Behinderung. „Das ist eine schwierige Frage“, sagt Juristin Elisabeth Greif. „Geht es um eine Diskriminierung im Grundrecht auf Leben, steht dem eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von 1974 entgegen, wonach Ungeborene (egal ob beeinträchtigt oder nicht, Anm.) nicht im Schutzbereich dieses Grundrechts sind. Allerdings hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hier noch nicht eindeutig geäußert. Die diagnostischen Möglichkeiten sind heute auch andere als 1974. Letztlich bleibt der Staat gefordert, zu einer verhältnismäßigen Abwägung zu kommen."

Lehre der Kirche

Laut kirchlicher Lehre ist das ungeborene Leben ab der Empfängnis absolut zu schützen. Schon die befruchtete Eizelle hat demnach die Rechte einer Person. Abwägungen sind nicht möglich, Schwangerschaftsabbrüche absolut verboten. Bei Lebensgefahr für die Frau kann eine Art „indirekter Abtreibung“ gerechtfertigt sein, wenn notwendige Maßnahmen für das Leben der Frau die Abtreibung bewirken, diese aber nicht zum Ziel haben.

Jetzt die

Jetzt die